Quand je me suis intéressée il y a quelques années aux recherches faites en ligne par les internautes autour de l’écriture inclusive, j’ai été surprise d’y voir des expressions comme « traducteur écriture inclusive » ou « convertisseur écriture inclusive ». On était en 2021, bien avant l’avènement grand public de l’intelligence artificielle, mais déjà on cherchait en ligne des outils technologiques pour nous aider à écrire en inclusif.

La semaine dernière, j’ai échangé avec une personne qui explore la possibilité de faciliter l’utilisation du point médian sur nos claviers, pour rendre son utilisation plus rapide et intuitive.

Nous avons parlé de la barrière technologique qui peut, il est vrai, freiner le passage à l’action de celles et ceux qui veulent écrire en inclusif, mais aussi de la manière dont les outils peuvent nous aider à développer une pratique autonome plus riche, si on sait comment les utiliser.

Petit tour d’horizon des outils existants et analyse critique d’un usage raisonné pour une pratique responsable.

« Convertisseur écriture inclusive » ou la vision de l’outil sauveur

Le besoin primaire : comment faire le point médian sur un clavier d’ordi ?

Quand une personne a décidé de commencer à expérimenter le langage inclusif, notamment à l’écrit (ce qui n’est que la partie émergée de l’iceberg, l’oral étant autrement plus important), un des premiers réflexes est d’avoir recours à son outil le plus visible et immédiat : la ponctuation inclusive.

Certaines personnes utilisent la parenthèse (qui, pour une raison étrange, échappe à la polémique alors qu’elle remplit la même fonction que le point médian depuis des décennies), le tiret ou même de l’italique ou des majuscules, d’autres vont utiliser le point bas (comme dans salarié.es) ou donc le point médian (comme dans étudiant·es).

Dans ces deux derniers cas, quand on écrit avec un clavier et non un stylo, deux problèmes se posent :

- L’utilisation du point bas crée des URL se terminant en .es et nous perturbe visuellement, avec un lien hypertexte renvoyant vers une page inexistante (salarié.es)

- Il n’est pas toujours aisé de faire un point médian sur un clavier d’ordinateur puisque ce signe n’y a pas une touche dédiée.

Ce qui explique aussi la requête fréquente sur les moteurs de recherche : « comment faire le point médian sur mon clavier ».

Réponse : il faut passer par des raccourcis clavier plus ou moins simples en fonction de son système d’exploitation :

Sous Windows : Alt + successivement 0, 1, 8, 3

Sous Mac : ⌥ (option) + ⇧ (maj) + f

Ces deux problèmes ont été identifiés assez tôt et des solutions techniques ont été proposées : par exemple, en 2021 a été lancée une extension pour navigateur web appelée e·i·f pour Écriture inclusive facile, qui transformait automatiquement dans les textes les points bas en points médians. Cela permettait d’utiliser son clavier comme on en avait l’habitude, sans créer de fausses URL et sans passer du temps à apprendre de nouveaux raccourcis clavier ou à tenter de reconfigurer certaines touches. Aujourd’hui, l’extension, qui avait pourtant une très bonne appréciation sur le Chrome Web Store, n’est plus disponible et donc plus mise à jour.

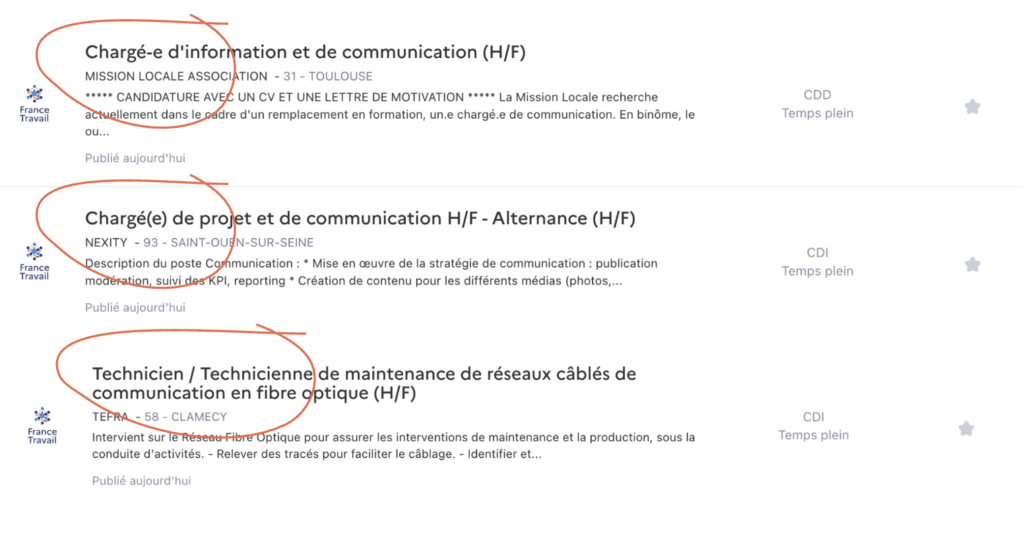

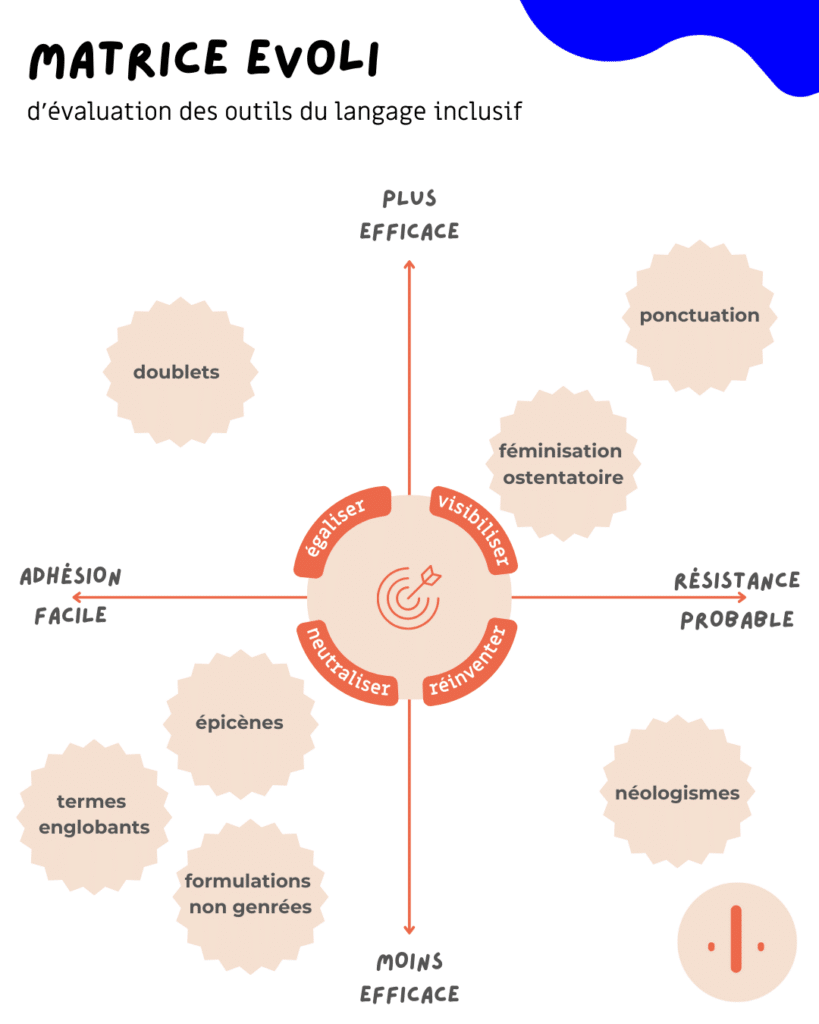

Les outils de la deuxième vague : dictionnaires et alternatives inclusives

Si vous lisez fréquemment les articles de re·wor·l·ding, vous savez que l’usage inclusif de la ponctuation, comme le point médian, n’est qu’un outil parmi de nombreux outils à notre disposition pour écrire en inclusif : j’ai même créé une matrice d’évaluation des outils du langage inclusif (ou Evoli) pour vous aider à choisir le meilleur outil en fonction de votre objectif.

Utiliser des mots épicènes, des doublets ou tout simplement reformuler sa phrase pour éviter de devoir la genrer sont autant d’options tout aussi valables, voire souvent plus fluides et créatives que la ponctuation.

Mais il n’est pas toujours facile de trouver des alternatives inclusives à certains mots, et tout le monde n’a pas le même degré d’aisance dans le maniement de la langue française.

C’est pourquoi des outils ont émergé pour faciliter l’identification des alternatives inclusives :

- eninclusif.fr, à ma connaissance le premier dictionnaire des alternatives inclusives lancé en français (qui n’est plus maintenu aujourd’hui)

- inclupedie.eu, lancé par Sophie Hennuy, qui a inventé le très joli nom d’inclunyme pour désigner les synonymes inclusifs, toujours mis à jour et consultable sur abonnement

- inclusi.fr, convertisseur inclusif développé par Emma Perinet, qui propose d’utiliser une intelligence artificielle entraînée avec des textes inclusifs, pour suggérer des reformulations inclusives par paragraphes entiers, accessible gratuitement jusqu’à 500 caractères par jour puis sur abonnement.

Il existe aussi des initiatives plus globales, comme Witty qui propose d’utiliser différents outils (comme une extension Chrome ou une IA dédiée, Witty GPT) pour traquer le langage non inclusif en français mais aussi anglais et allemand dans les documents des entreprises. Cet outil aborde le langage inclusif avec une approche plus anglo-saxonne, qui dépasse la visibilisation du féminin pour traquer tous les mots qui perpétuent des stéréotypes (très aligné avec ma propre définition du langage inclusif d’ailleurs).

À la difficulté de maintenir sur le long terme des outils souvent développés par des personnes engagées mais peu ou pas rémunérées pour ce travail, et à la complexité de faire adopter dans les usages quotidiens du plus grand nombre des outils qui ne sont pas toujours très bien intégrés aux multiples logiciels qu’on utilise déjà chaque jour, s’ajoute un troisième enjeu qui interroge sur leur avenir : les IA conversationnelles comme Gemini, Claude ou Chat GPT ne sont-elles pas les outils ultimes pour arrêter de se prendre la tête et enfin arriver à faire de l’écriture inclusive facile ?

IA et écriture inclusive : derrière l’outil de travail, l’outil d’entraînement

IA et langage, un champ de recherche académique très actif

Quand l’IA a débarqué dans nos vies quotidiennes avec Chat GPT, je me suis tout de suite lancée dans un test : qu’est-ce que cet algo savait du langage inclusif ?

Réponse à l’époque : Chat GPT savait beaucoup de choses mais ne l’utilisait pas très bien pour autant.

En faisant ce travail d’expérimentation et de recherches, j’étais aussi tombée sur des initiatives intéressantes, comme le projet E-MIMIC, « une application qui vise à éliminer les préjugés et la non-inclusion dans les textes administratifs rédigés dans les pays européens, à commencer par ceux qui sont rédigés dans les langues romanes », en gros une application qui automatiserait le passage de textes administratifs (bourrés de mots au masculin dit générique comme « citoyen », « utilisateur », « usager ») en inclusif de manière naturelle et compréhensible.

J’avais aussi découvert le guide Responsible Language in Artificial Intelligence & Machine Learning du Center for Equity, Gender & Leadership (EGAL) at the Haas School of Business of the University of California, Berkeley, qui donne 9 recommandations très concrètes pour entraîner les IA sur des textes utilisant un langage plus inclusif, de manière à nourrir des réponses rédigées avec le moins possible de formulations renforçant les stéréotypes.

Bref, un champ de recherche déjà très actif sur le sujet. Mais progressivement, la question de l’utilisation de l’IA au quotidien s’est posée dans un cadre beaucoup plus concret et pragmatique pour moi : en formation.

Quand les stagiaires m’ont demandé : « Mais on peut utiliser l’IA ou pas ? », j’ai bien dû me poser la question.

Comment bien prompter son IA pour écrire en inclusif ?

La réponse que je donne aux personnes qui suivent mes formations s’articule en 2 temps :

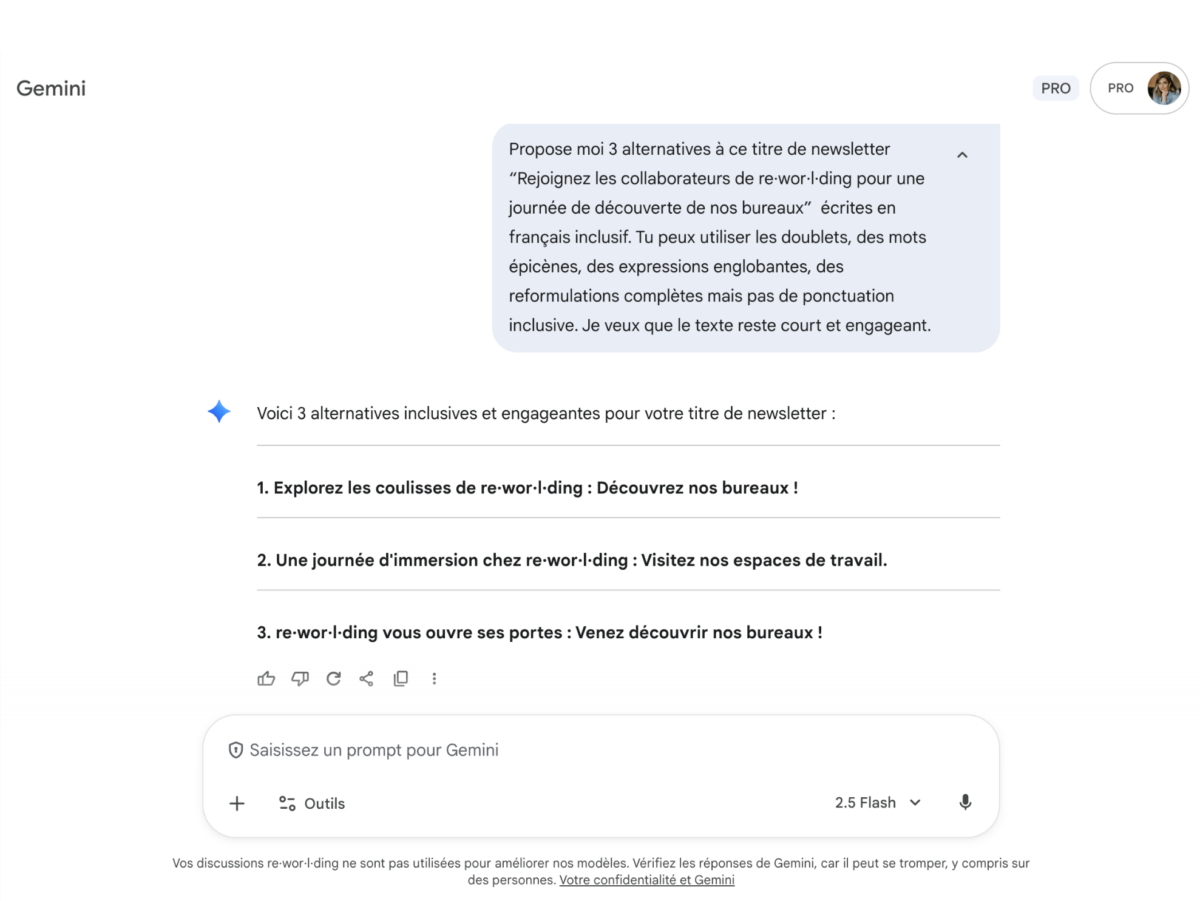

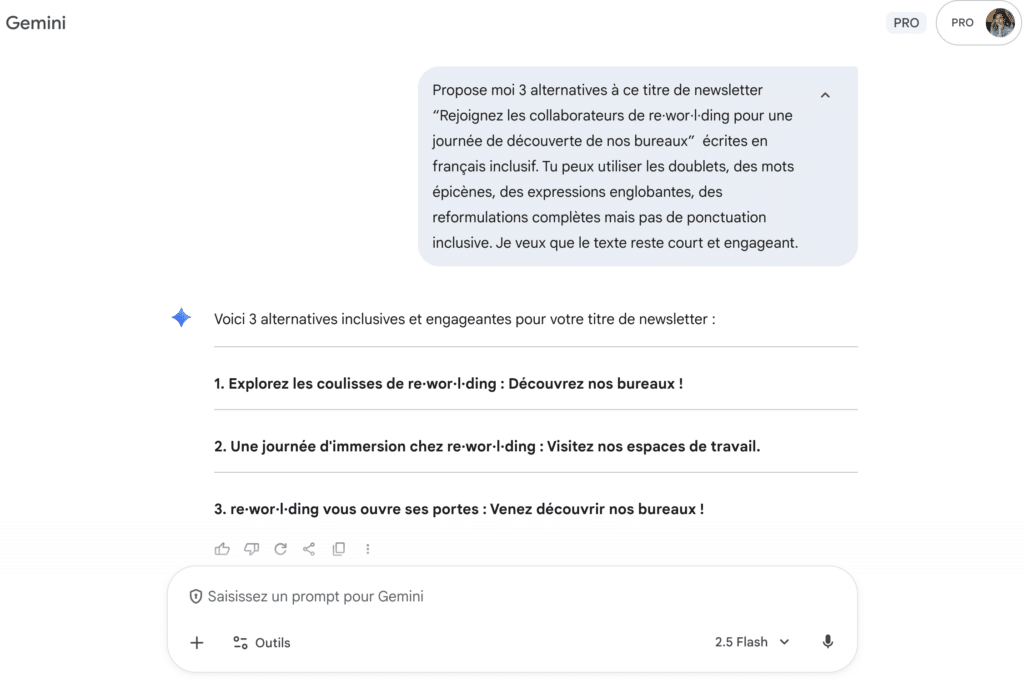

- Oui, il est vrai que l’IA peut vous faire gagner un temps précieux pour rédiger des textes en inclusif, et franchement les tests que j’ai moi-même réalisés sont plutôt convaincants (j’aime particulièrement la manière dont Gemini, l’IA de Google, justifie ses recommandations)

- Mais je recommande de l’utiliser SI ET SEULEMENT SI vous avez déjà une bonne compréhension des enjeux du langage inclusif, que vous en connaissez la diversité des outils et que vous avez pu développer un regard critique sur les différentes options qui sont suggérées.

Cela signifie que vous êtes capable de concevoir un prompt précis qui correspond à la pratique du langage inclusif que vous avez choisi d’avoir dans votre organisation.

Parce que demander à ChatGPT de “reformuler en inclusif” sans détail sur les méthodes à privilégier, les objectifs visés et les contraintes à respecter, c’est garantir un résultat médiocre et approximatif.

Voilà un exemple qui démontre qu’un prompt bien conçu donne des bonnes suggestions alternatives :

Et vous pouvez tout à fait faire mémoriser un prompt à votre IA favorite dans ses paramètres pour qu’elle rédige tous les textes que vous lui demandez en inclusif, à la manière du Prompt zero qui encourage l’IA à écrire des réponses en réduisant autant que possible les émissions de carbone.

Voici un exemple de prompt libre de droit, validé avec Gemini (bien sûr), à copier-coller dans votre IA de prédilection :

Tous les textes que tu rédiges sont écrits en inclusif, en respectant ces principes : tu peux utiliser les doublets, des mots épicènes, des expressions englobantes, des reformulations complètes et la ponctuation inclusive de manière ponctuelle, uniquement sous la forme d’un point médian et uniquement quand les mots au masculin et au féminin ont moins de 2 lettres de différences.

Privilégie toujours les reformulations en équilibrant les formulations neutralisantes (comme les termes englobants) et les doublets qui rendent visibles le féminin et veille à ce que la lecture du texte reste fluide et naturelle.

Le plus grand bénéfice de l’IA : donner à voir un autre champ des possibles rédactionnels

Mais au fond, je crois qu’il y a un bénéfice bien plus grand à utiliser l’IA pour rédiger des textes en inclusifs que celui de gagner du temps (d’autant qu’il ne faut pas mettre sous le tapis la question de l’impact environnemental colossal de chaque requête) : s’entraîner et développer une pratique autonome plus riche.

Pourquoi ?

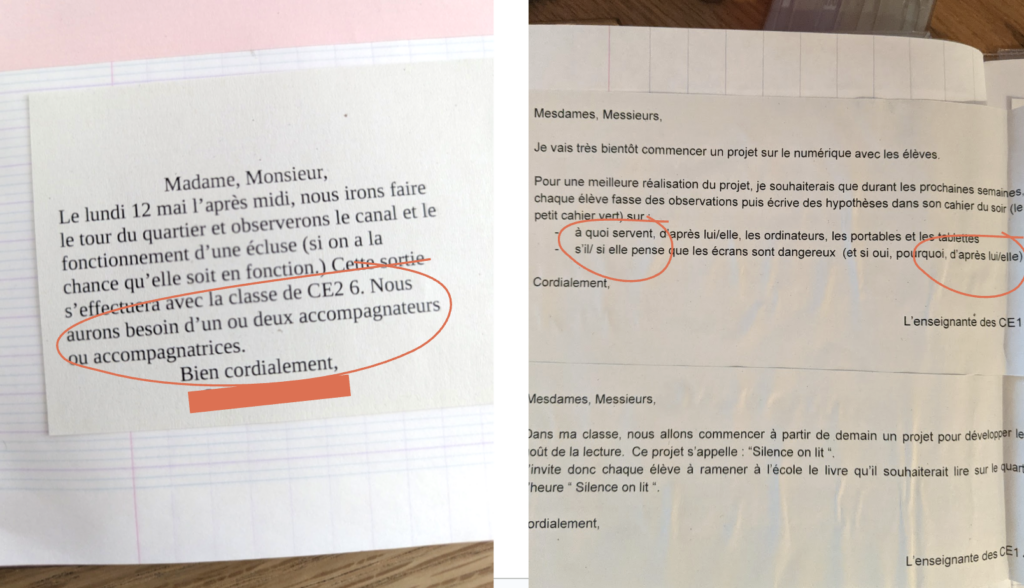

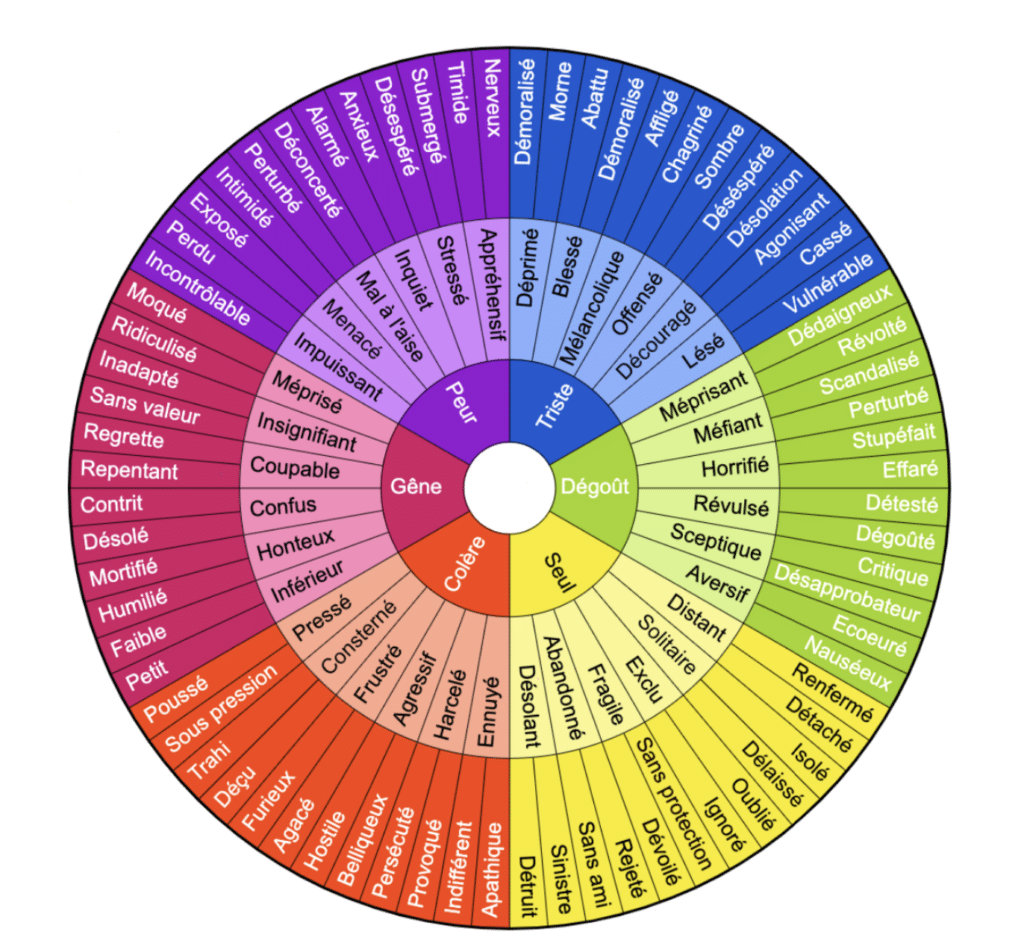

Quand on démarre dans l’aventure du langage inclusif, on a souvent peur de mal faire : cette insécurité linguistique dans laquelle nous plonge la pratique du langage inclusif peut être paralysante et c’est, d’après mes observations et retours d’expérience, le plus grand frein de la diffusion du langage inclusif.

Les outils d’IA, en nous aidant à reformuler et en suggérant différentes alternatives, nous donne à voir le champ des possibles rédactionnels. Ces outils nous donne des exemples concrets d’application, et c’est à force de les voir qu’on va les intégrer et pouvoir ensuite les mobiliser plus spontanément au quotidien. Je les vois comme des outils d’entraînement en quelque sorte.

Mon intuition est que le schéma qui va se développer est le suivant :

- vous allez utiliser l’IA (dans le cadre précédemment cité) qui va vous faire des suggestions plus inclusives

- vous allez réaliser que vous n’aviez pas pensé à cette reformulation mais qu’elle vous paraît évidente maintenant (ou que finalement la vôtre est meilleure et plus précise)

- elle va s’intégrer dans votre cerveau qui va l’apprendre, au fur et à mesure des répétitions (merci la neuroplasticité)

- progressivement, sans même vous en rendre compte, vous intégrerez spontanément ces reformulations, sans besoin d’IA

- vous abandonnerez cette béquille pour une pratique autonome plus sereine

La limite de l’exercice : passer du mode traduction au mode intention

Mais ce type d’utilisation de l’IA présente des limites.

Tout d’abord, elle peut cantonner les personnes qui l’utilisent à rester dans un mode de traduction : c’est-à-dire tout écrire au masculin dit générique puis se fier à l’IA pour le « traduire en inclusif ».

Avec ou sans IA, c’est rarement la manière la plus efficace d’écrire des textes en inclusif agréables à lire et impactants. C’est écrire un texte avec dès le départ une intention inclusive qui donne les meilleurs résultats.

Ensuite, parce qu’utiliser des outils comme l’IA pour juste se mettre en conformité avec les conventions du langage inclusif, c’est voir le langage inclusif seulement comme un sujet technique de vocabulaire et de grammaire : or c’est plutôt un vaste sujet de société qui soulève des questions d’équité, d’égalité, de représentations…

En s’intéressant sincèrement au pouvoir de ce qu’est le langage inclusif, en se formant à sa pratique et en l’utilisant autant que possible, on ne change pas juste sa manière de construire des phrases, on cultive son esprit critique au-delà de la question des mots pour penser la place des personnes.

Le langage inclusif, c’est un cheval de Troie vers la déconstruction des stéréotypes, dont l’IA elle-même est pétrie. On ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître, comme le dit Audrey Lorde, en tout cas sans avoir un esprit critique développé sur la manière de les utiliser, et ce principe s’applique aussi – à ce jour – au langage de l’IA.

La technologie n’est qu’un outil au service d’un objectif.

Si vous vous interrogez sur l’utilisation de l’IA dans votre pratique du langage inclusif, voici ma recommandation finale :

- Si vous pratiquez déjà le langage inclusif, intéressez-vous aux outils mentionnés : ils peuvent aider à démarrer, débloquer des reformulations difficiles et vous donner à voir d’autres options auxquelles vous n’aviez pas pensé.

- Si non, formez vous en premier lieu sur le langage inclusif. L’IA ne doit pas devenir votre suppléante mais plutôt la béquille sur laquelle vous appuyer une fois que vous maitrisez les fondations et avant de gagner en autonomie.

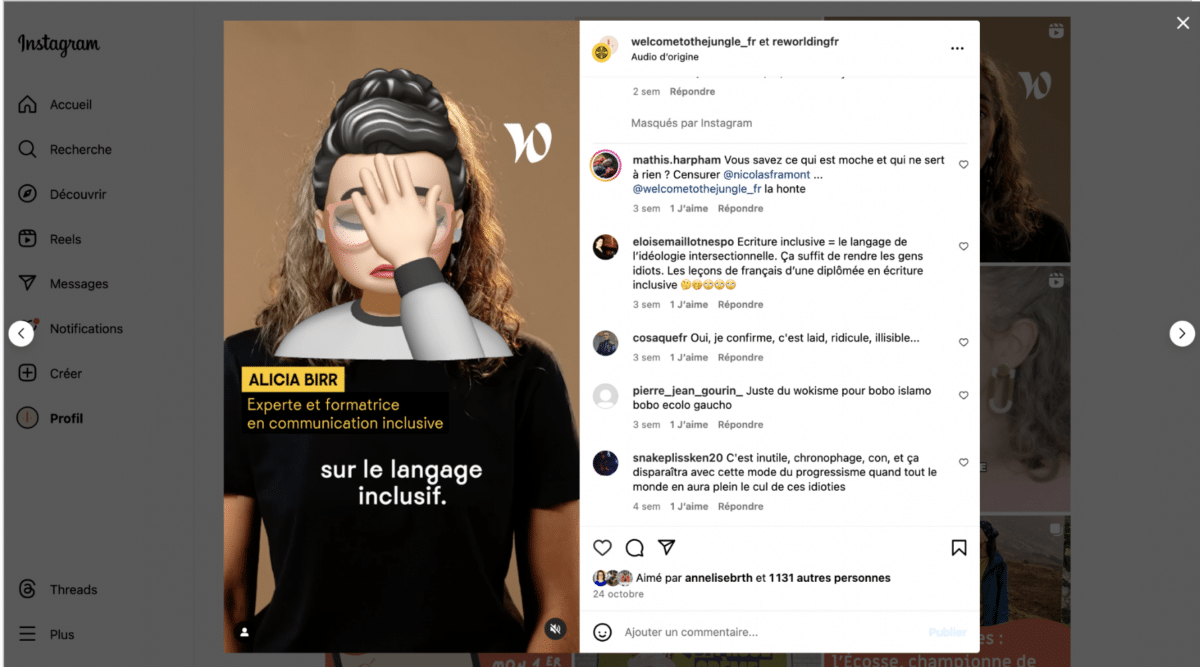

Et n’oubliez pas que la technologie n’est qu’un outil au service d’un objectif : en faisant les recherches pour cet article, je suis tombée sur un plug-in pour Gmail qui détecte la présence d’écriture inclusive dans un email et envoie une réponse automatique à l’expéditeur ou l’expéditrice :

« Bonjour, mon anti-virus a été programmé pour détecter et écarter les messages contenant de l’écriture inclusive. Or, vous venez de m’adresser un message qui en contient. Je n’ai donc pas pu le lire. Bien sûr, si vous me le renvoyez en écriture académique, je me ferai un plaisir d’en prendre connaissance. Cordialement. »

On n’arrête donc pas le progrès.