A l’approche de Noël, les magasins, magazines, PLV (publicités sur le lieu de vente), spots TV et autres bannières sur le web se recouvrent de pubs pour des jouets, et plus généralement pour des cadeaux que vous aurez (ou non) envie d’offrir à vos proches. L’intensification commerciale s’accompagne d’une intensification publicitaire et des clichés genrés autour des « idées cadeaux ». Je vous recommande vivement de suivre Pépite Sexiste sur le web pour des exemples plus ou moins grossiers d’utilisation des tactiques de ce qui appelé le lazy marketing ou marketing fainéant : celui qui sexualise les femmes (pour vendre du carrelage) ou qui tire sur les grosses ficelles des stéréotypes pour vendre des poupées aux filles et des camions aux garçons (et oui, en 2023, il y en a encore beaucoup des comme ça).

Jouets et jeux : beaucoup de stéréotypes, quelques bonnes surprises

Qu’on soit parent ou qu’on ait des enfants dans son entourage, s’extirper des stéréotypes de genre liés aux jeux et jouets est loin d’être évident : d’abord parce qu’il faut en avoir conscience, mais également parce que les enfants sont des êtres qui se socialisent aussi en dehors du foyer familial et que l’éducation sans stéréotypes de genre que vous essayez peut-être de transmettre à vos enfants est en concurrence permanente avec l’école, les copains et les copines, les grands-parents s’il y en a, et j’en passe. En plus, il n’est pas toujours évident (et oserais-je dire souhaitable) de refuser de faire plaisir à un enfant qui veut absolument ce jouet que nous on déteste parce qu’il est terriblement cliché (« tu es sûre, Annie, que tu veux un fer à repasser pour Noël, vraiment ? ») et/ou dans un autre genre, pas du tout durable (« Sami, le garage tout en plastique qui va se casser en 3 minutes, est-ce vraiment si cool que ça ? »).

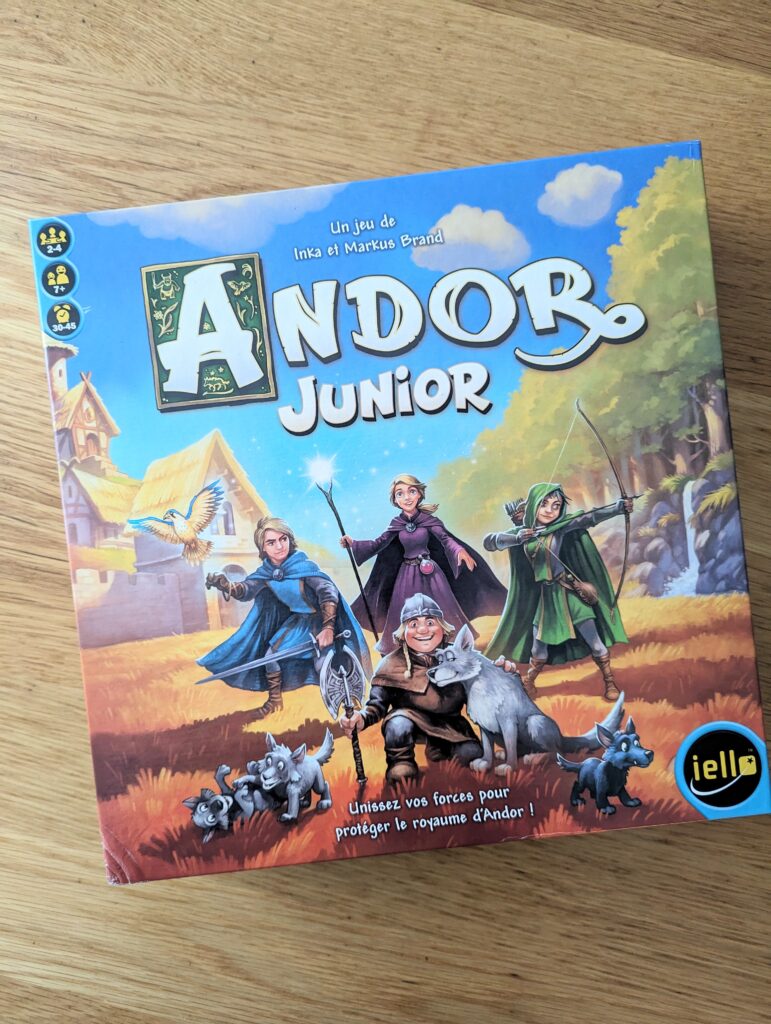

Et parfois on a des bonnes surprises, comme Andor Junior, un jeu de société collaboratif de Inka et Markus Brand où l’on doit sauver des louveteaux avant que le dragon n’atteigne le château. Dans ce jeu, on peut incarner 4 personnages : chacun a une carte et un pion qui le représente à deux faces, avec la version féminine ou masculine qu’on choisit comme on veut. Sur la boîte, une utilisation intelligente de l’alternance masculin/féminin fait exister la mixité des personnages sans lourdeur ni point médian dans le visuel et dans le texte :

Dans le jeu coopératif Andor Junior, vous incarnez une Magicienne, un Guerrier, une Archère ou un Nain. Chaque partie vous réserve de nouveaux défis à affronter ensemble.

Andor Junior

Certes, toute la règle du jeu n’est pas écrite en inclusif mais il est fait une mention explicite de la valeur générique du masculin qui a le mérite de signaler qu’on y a pensé :

Sur chaque fiche, un côté représente un héros et de l’autre une héroïne. Ces variantes ont les mêmes caractéristiques. Choisissez celle qui vous plaît le plus et prenez le pion correspondant. Quand il est question de « héros » dans le texte, cela vaut aussi pour l’héroïne et inversement.

Franchement, c’est réjouissant, innovant et ça ne semble pas terriblement compliqué à mettre en œuvre.

J’ai une autre idée cadeau pour vous aujourd’hui, celui que je fais à mes enfants depuis plusieurs années, qui déconstruit les stéréotypes sans me coûter un centime : le langage inclusif.

J’ai testé le langage inclusif avec mes enfants. Vous ne devinerez jamais ce que j’ai appris.

J’ai trois garçons de 4 ans (moyenne section de maternelle), 7 ans (CE1) et 10 ans (CM2). Evidemment, ce sont les plus beaux de la terre, et les plus intelligents, mais là n’est pas la question.

J’ai commencé à m’intéresser au langage inclusif et à le pratiquer au début de l’année 2021. Je parle et j’écris en inclusif tout le temps (allez, 99% du temps), y compris en famille.

Cela signifie que mon fils le plus jeune a depuis ses 18 mois, au moment où lui-même a acquis la parole, toujours été exposé à un langage inclusif de ma part ; mon fils cadet à partir de ses 5 ans, c’est-à-dire avant l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire ; mon fils aîné alors qu’il avait déjà bien entamé l’apprentissage du français.

En presque 3 ans de pratique à la maison, j’ai observé 3 choses importantes.

Mimétisme et représentations

D’abord, un effet de mimétisme, plus important à mesure que l’enfant a été exposé jeune au langage inclusif. Je le notais déjà dès les 3 premiers mois de ma pratique dans ce récapitulatif de mes premiers enseignements.

Mais le phénomène de mimétisme le plus flagrant s’est produit sur mon fils cadet qui a presque 5 ans (en moyenne section de maternelle). Evidemment, nous parlons beaucoup d’égalité femmes-hommes à la maison, d’autant plus que j’ai 3 garçons. Ils ont déjà entendu maintes fois parler de patriarcat, de sexisme et les histoires que nous lisons (que je ne choisis pas toujours) sont souvent le support d’exercices de déconstruction (les princesses mariées par leur père, it’s not ok). La semaine dernière, mon conjoint lisait justement l’histoire du soir qui commençait par “Chers lecteurs”, et mon fils de l’interrompre et de dire “et chères lectrices” ! 3 jours plus tard, discussion TopChef où je parle des candidats, et lui de me reprendre et ajouter “et des candidates”. Evidemment je fonds d’amour dans ces moments, mais surtout je réalise à quel point parler aux enfants de manière inclusive contribue à créer ces automatismes de représentations dans leurs jeunes cerveaux. Et c’est tellement encourageant !

Ce qui est intéressant dans le mimétisme, ce n’est pas tant l’automatisme de répétition de ce que dit maman car il n’est pas synonyme d’esprit critique. En revanche, l’automatisme provoque une représentation mixte car dire « les passagers et les passagères » fait exister à travers les mots de l’enfant l’image d’un avion où il y a des hommes et des femmes, langage et représentations étant intimement liées (et c’est la science qui le dit, je me répète souvent sur ce point, mais il est crucial de le rappeler). Déconstruire les stéréotypes de genre, notamment dans les métiers, passe nécessairement par la création d’une représentation mixte des personnes qui l’exercent, et l’emploi d’un langage inclusif y contribue. Pourquoi se priver de commencer jeune, avec un outil simple, accessible, naturel pour l’enfant comme l’est le langage inclusif ?

Conversations et déconstruction

Ce mimétisme observé est loin d’être systématique et il serait malhonnête intellectuellement de laisser penser que mes enfants s’expriment en inclusif tout le temps ou même la majorité du temps. En revanche, en tant que parent, j’utilise souvent le prétexte du langage pour lancer des conversations ou plus simplement poser un constat.

Comme on va reprendre un enfant qui fait une erreur de conjugaison ou d’accord (ce qui est par ailleurs un calvaire souvent injustifié, j’y reviendrai plus bas), je reprends mon fils qui parle de « l’homme préhistorique » pour suggérer de dire humain à la place. Ou je ponctue une liste de métiers dite tout au masculin de quelques féminins. Ou encore je fais des modifications de texte au moment de la lecture et je rajoute un « ou la joueuse » quand je lis la règle d’un jeu de société sempiternellement écrite pour « les joueurs » alors que moi aussi je vais jouer avec eux. Et surtout, j’explique pourquoi.

Je ne sais pas si le message imprime toujours, mais c’est une façon de très concrètement parler de mes valeurs à mes enfants tout en abordant des sujets qui peuvent les intéresser comme la science (comment fonctionne le cerveau et le lien entre les mots et le monde) ou l’histoire (savais-tu que les mots autrice et chevaleresse existaient déjà au Moyen Âge ?), mais aussi des différences et des points communs entre les filles, les garçons et tous les enfants qui ne s’identifient pas à une de ces cases. Bref, le langage, c’est une porte ouverte sur tout le reste, très concrète et vivante, à la frontière de l’éducation civique, sexuelle et des matières apprises à l’école.

Résistance et normalisation

Je me souviens que j’avais été très en colère quand j’avais vu que le livre d’histoire de mon fils aîné parlait, comme malheureusement souvent, de l’homme préhistorique. J’ai expliqué, en reprenant les travaux d’Eliane Viennot, pourquoi cette formulation est problématique, surtout quand elle est dans un livre scolaire où les visuels ne représentent que quelques femmes, toujours dévolues au même rôle de la cueillette et du soin des enfants. On sait aujourd’hui (grâce notamment aux travaux d’historiennes comme Marylène Patou-Mathis) que la réalité de la préhistoire est bien moins stéréotypée que cela, pourtant les manuels scolaires, pas toujours mis à jour, sont encore bloqués sur cette vision. Je me réjouissais d’ailleurs d’acheter le livre Nos mondes perdus de Marion Montaigne à mes enfants après avoir vu cette pub dans le métro… pour découvrir en librairie que le 4e de couverture parlait bien des hommes et non pas des humains. Dommage (ça ne m’empêchera pas non plus d’acheter ce livre parce que je sais qu’il fera plaisir à mes enfants).

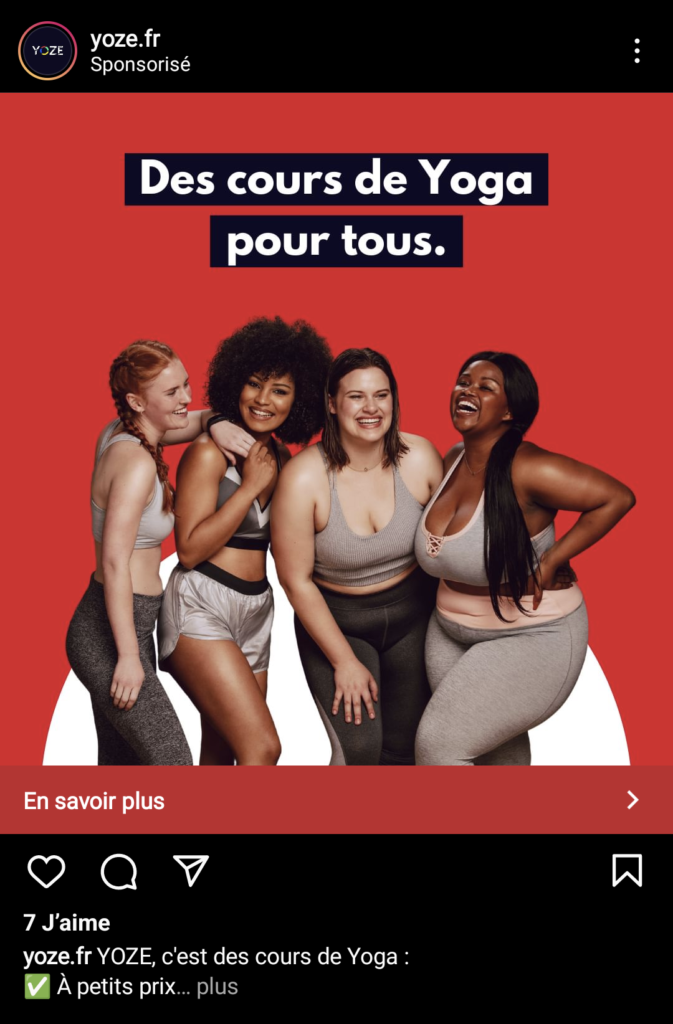

Le langage inclusif à l’école est un sujet très sensible : Jean-Michel Blanquer a interdit l’écriture inclusive aux fonctionnaires de l’éducation nationale (enfin il a interdit le point médian). La valeur dite générique du français continue à être enseignée, que les enseignant·es emploient ou non la formulation « le masculin l’emporte sur le féminin », ce que des centaines d’entre eux et elles avaient déjà refusé en 2017 quand le débat sur l’écriture inclusive a débuté en France, après que quelques points médians ont fait leur apparition dans un manuel scolaire, justement.

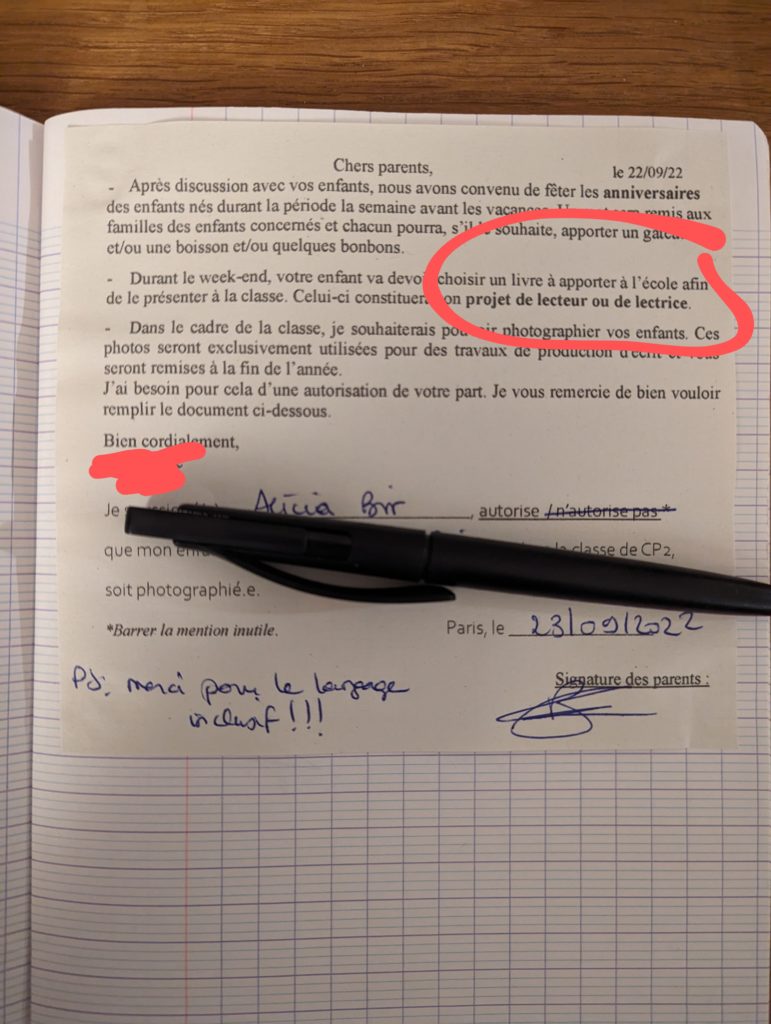

La réalité, c’est qu’aujourd’hui, parmi les maîtres et les maîtresses de mes enfants, j’entends parler en inclusif en sortie scolaire (« Les enfants, on attend le ou la guide qui va arriver » devant la maison de Victor Hugo) ou écrire en inclusif dans le carnet de correspondance (« pour nos jeunes lecteurs et lectrices »). Car même un ministre ne peut pas interdire les doublets, l’énumération du masculin et du féminin. C’est chouette et encourageant.

En revanche, l’école est un rouleau compresseur de normalisation : quand on dit quelque chose à l’école, c’est que c’est vrai. Et même si les petites filles sont dépitées d’entendre que « 1000 chiens et 1 femme » s’accordera au masculin, on le fait. Mon fils ainé me l’a encore confirmé quand je lui demandé quelle avait été la réaction quand la règle du « masculin qui l’emporte(rait) » a été enseignée par sa maitresse : rien n’a changé depuis cette vidéo des archives de l’INA.

C’est donc sans surprise avec mon fils ainé que la sauce prend le moins car le discours que je lui tiens rentre en opposition frontale avec ce que sa maîtresse lui a enseigné, ce sur quoi il est attendu en classe et ce qui est écrit dans ses livres. C’est de là que vient la résistance.

Le langage inclusif, c’est le cadeau de l’esprit critique

Au final, même si mes enfants n’ont pas une pratique systématique du langage inclusif, je continuerai à en avoir une avec eux comme avec tout le monde. Parce que je crois en sa capacité à changer nos représentations et aussi parce que je sais que c’est un puissant moteur pour cultiver son esprit critique par les conversations qu’il provoque : remettre en question une norme établie (et si le masculin ne l’emportait pas finalement ?), avoir plusieurs sources d’information (et si mon manuel n’était pas la seule et unique version de la préhistoire ?), savoir questionner les figures d’autorité pour se faire son propre avis (et si ma maîtresse de CP ne savait pas tout ?), voilà autant d’outils qui me semblent utiles à des enfants pour les préparer à leur futur.

Avec mon fils le plus jeune, j’ai découvert le film « Ernest et Célestine : le voyage en Charabie », un très joli dessin animé où on découvre un pays où la musique a été interdite par les juges qui décident de tout de manière arbitraire sur le principe répété à l’envi : « C’est comme ça et pas autrement ». C’est ridicule dans le dessin animé mais tellement symptomatique de la manière dont l’éducation du français est donnée aujourd’hui : sans perspective historique sur l’évolution de la langue, par l’apprentissage par coeur de règles souvent illogiques, et une pression de dingue sur l’acquisition d’une orthographe parfaite.

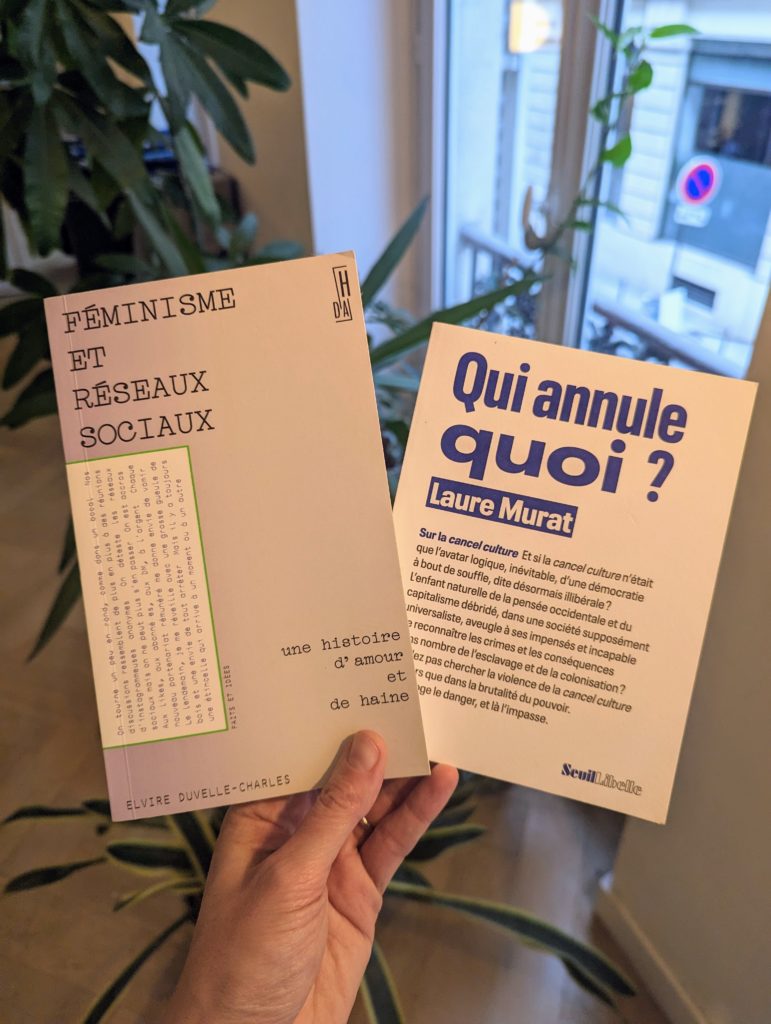

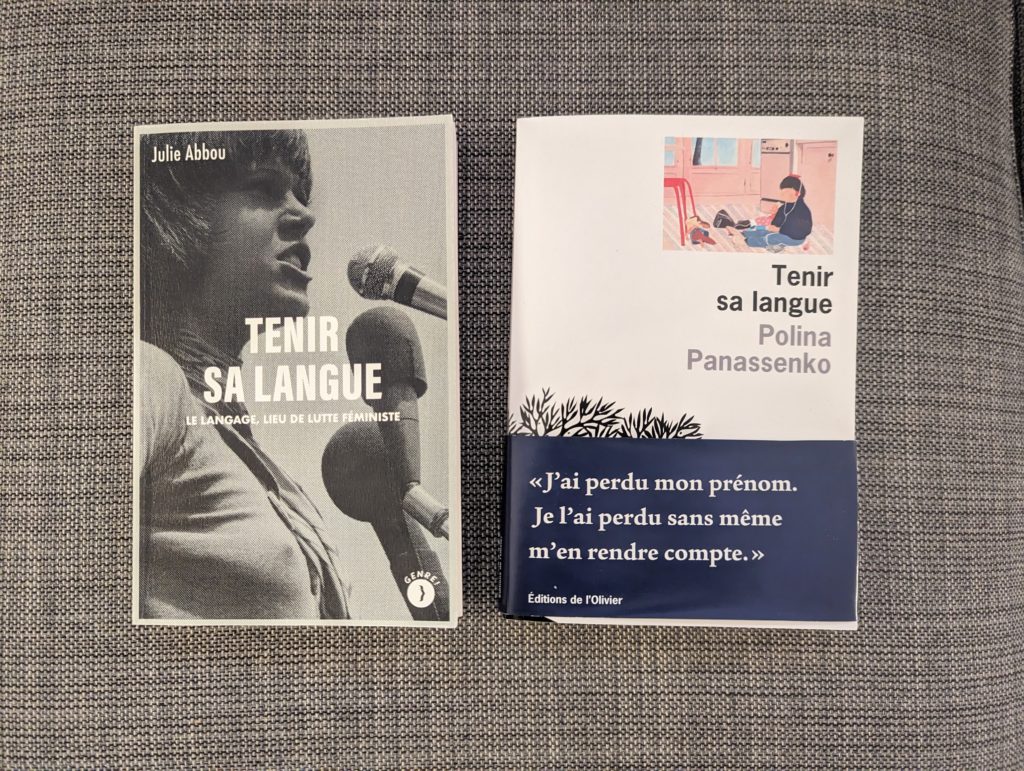

Et là aussi, il y a matière à déconstruire : je vous encourage vivement à lire le court tract des Linguistes atterréEs, Le français va très bien, merci ! qui, avec une approche scientifique, explique très bien que l’échec scolaire ne prend pas tant sa source chez des enfants qui seraient perdus dans les réseaux sociaux que dans une langue française complètement illogique, complexifiée à l’excès, et sanctuarisée par des institutions qui cultivent une peur irrationnelle sur une prétendue dégradation de la langue qui n’est pourtant pas en train de se produire. Ce même groupe préconise d’ailleurs une simplification de l’orthographe et une réforme de l’enseignement du français à l’école pour arrêter de perdre des heures à apprendre par coeur des règles d’accord du participe passé au profit, par exemple, de cours d’histoire de la langue.

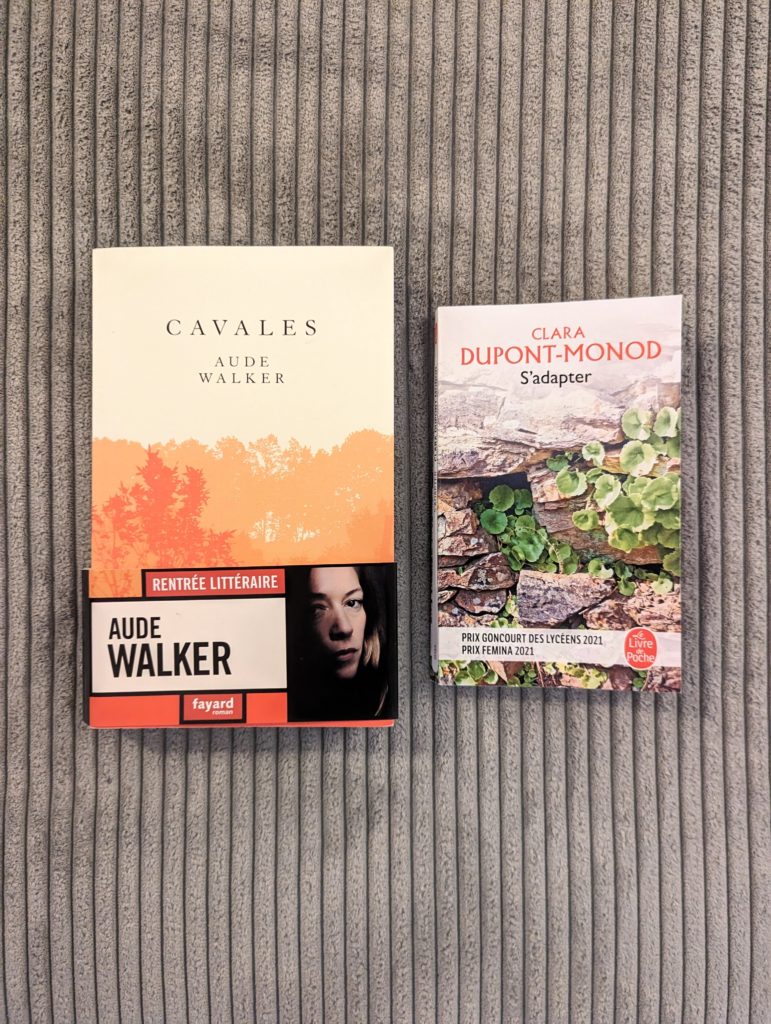

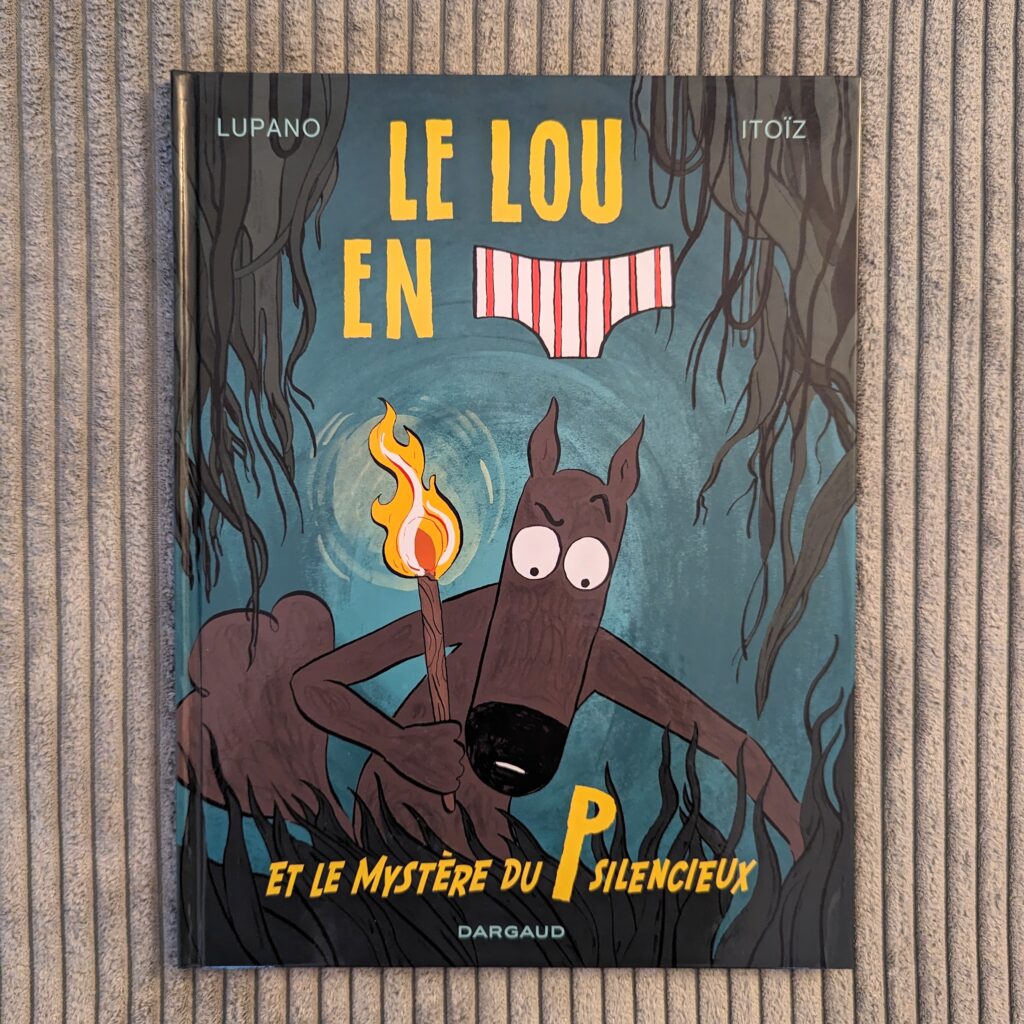

Une réforme qui enchanterait Wilfrid Lupano, auteur, et Mayana Itoïz, illustratrice de la génialissime BD Le Lou en slip et le mystère du P silencieux (pour enfants et adultes) qui suit les aventures du Lou en slip et de Grumo, un oiseau qui veut trouver le motiste qui invente des mots à l’orthographe incompréhensible pour lui faire sa fête. Un livre très drôle (comme toute cette série de BD dont je recommande aussi Le lou en slip n’en fiche pas une, une réflexion hilarante sur le sens du travail dans un monde capitaliste dans une histoire à lire dès 6 ans) et pédagogique dont le seul défaut est de ne pas traiter du français inclusif. Je lui pardonne.

« Mais attends, on ne peut pas encourager nos enfants à faire des fautes ? J’ai pas envie de recevoir un mauvais bulletin parce que ma fille a décidé d’accorder « 1000 chiens et 1 femme » au féminin ! »

Certes, il y a une partie du cadeau du langage inclusif qui peut être empoisonnée par le système dans lequel nous vivons et qui s’accorde encore très largement au masculin. Qu’on encourage un langage inclusif ou qu’on questionne la nécessité d’accorder le participe passé avec l’auxiliaire avoir quand le COD est placé avant le verbe, on peut mettre les enfants dans une forme d’injonction paradoxale : j’écoute mon parent ou j’écoute la maîtresse ?

Mais là, on peut enseigner autre chose : l’agilité. La prise en considération du contexte. La mesure du risque. L’alignement avec ses valeurs. Le lâcher-prise aussi. Le « c’est ok de ne pas toujours tout faire parfaitement ». Le « fais-toi confiance ». Le « fais ce qui te semble juste ».

Et le jour où l’un de mes fils sera sanctionné pour l’utilisation d’un français inclusif, je serai là pour le défendre. Et je serai fière.