Le 8 mars est un jour critique. Au-delà de son message politique, c’est aussi un moment important pour se poser des questions liées au vocabulaire employé pour parler d’égalité : par exemple, quelle différence y a-t-il entre l’égalité femmes-hommes et l’égalité Homme-Femme ? Pourquoi ne pas parler d’égalité de genre ?

Explications de texte à lire en 5 minutes, et si vous avez la flemme, vidéo récap en fin d’article.

8 mars, pour le meilleur et pour le pire

Comme on dirait en anglais, le 8 mars est à la fois « a blessing and a curse ». C’est-à-dire une bénédiction et une malédiction.

C’est un moment important parce qu’on a besoin, surtout dans le contexte politique réactionnaire actuel, de saisir chaque opportunité de dire, redire, manifester et célébrer la lutte pour les droits des femmes que cette journée signale.

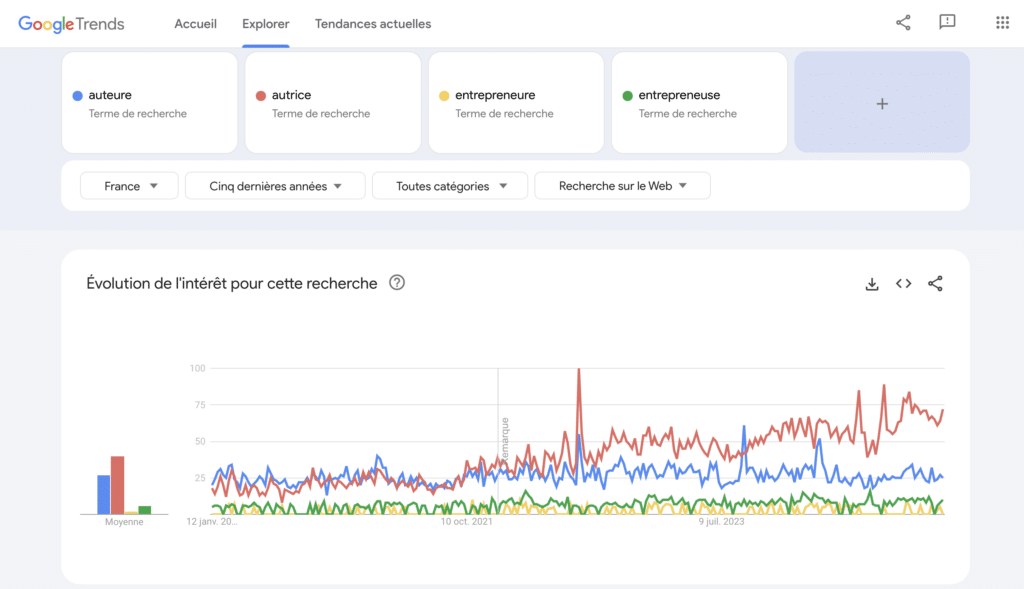

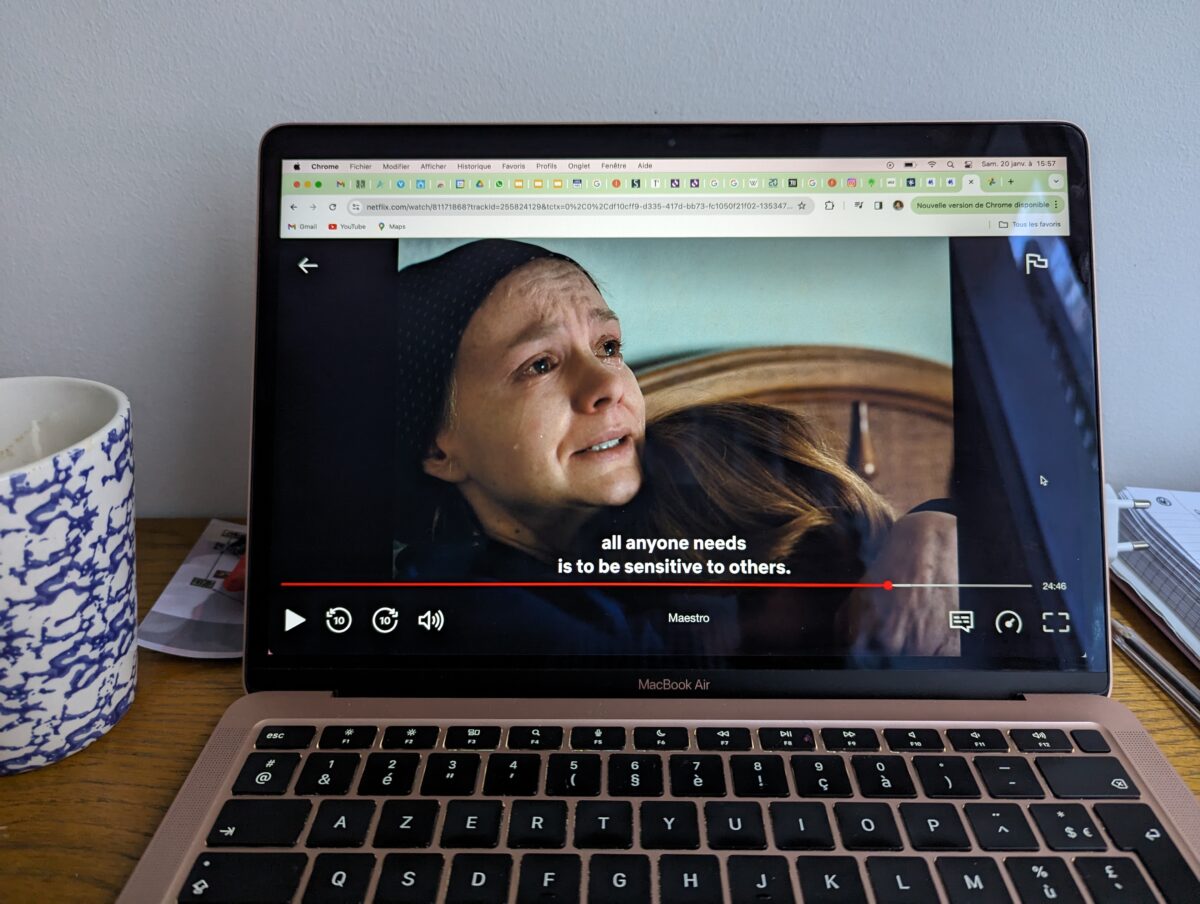

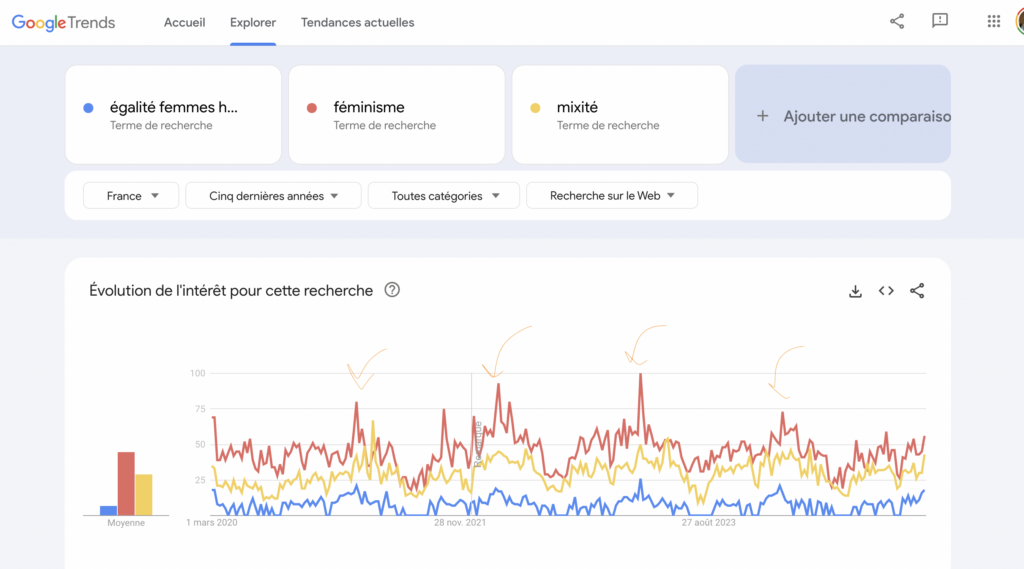

Et cette journée n’est pas juste un coup d’épée dans l’eau : pour preuve, regardez ce graphique issu de Google Trends qui montre comment évoluent les recherches des internautes en France sur « l’égalité femmes-hommes », le « féminisme » ou « la mixité » sur les 5 dernières années.

On y observe distinctement des pics de recherches autour du 8 mars qui démontrent que les gens s’intéressent à ces sujets, cherchent à en savoir plus. Et ça, c’est positif.

Mais le 8 mars est aussi un moment très difficile, notamment pour les militant·es féministes, car cette date est (ou devrait être) une journée politique, pas une fête des femmes ou un marronnier promotionnel à la gloire des aspirateurs et autres crèmes anti-âges.

Tout est résumé dans ce post de Pépite sexiste qui n’a jamais peiné à renouveler chaque année sa galerie d’exemples :

Ce détournement permanent de l’essence du 8 mars est épuisant.

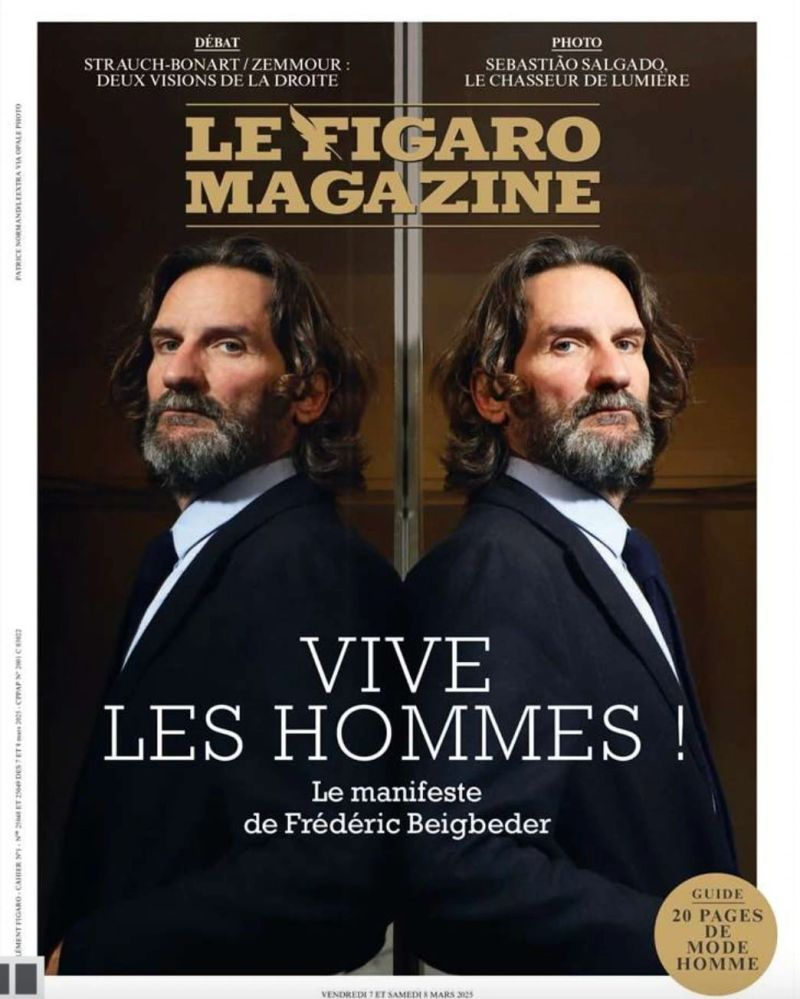

Et franchement, quand je vois la une que le Figaro Magazine choisit pour le 8 mars 2025, je ne suis pas seulement épuisée.

Je suis outrée et furieuse.

Dans un mouvement tout à fait symptomatique, à la fois du positionnement politique de ce journal, et du contexte politique qui libère de nouveau les paroles sexistes et masculinistes (que le Collectif Radi, Collectif radical des acteurices de la diversité et inclusion, dont je fais partie , analyse ici), cette une est représentative de la réaction misogyne au 8 Mars : assez parler des femmes, vous avez déjà bien progressé, maintenant pensons à nous les hommes qui ne pouvons plus importuner tranquille. Vous n’aurez pas notre visibilité en une des magazines, même pas aujourd’hui.

Le 8 mars n’est pas le jour de l’égalité Homme-Femme

J’ai déjà publié plusieurs articles et vidéos pédagogiques sur le vocabulaire autour du 8 mars qui démontrent pourquoi il est primordial de choisir les bons mots pour parler de cette journée.

Je vous fait cadeau d’un autre mème de Pépite sexiste :

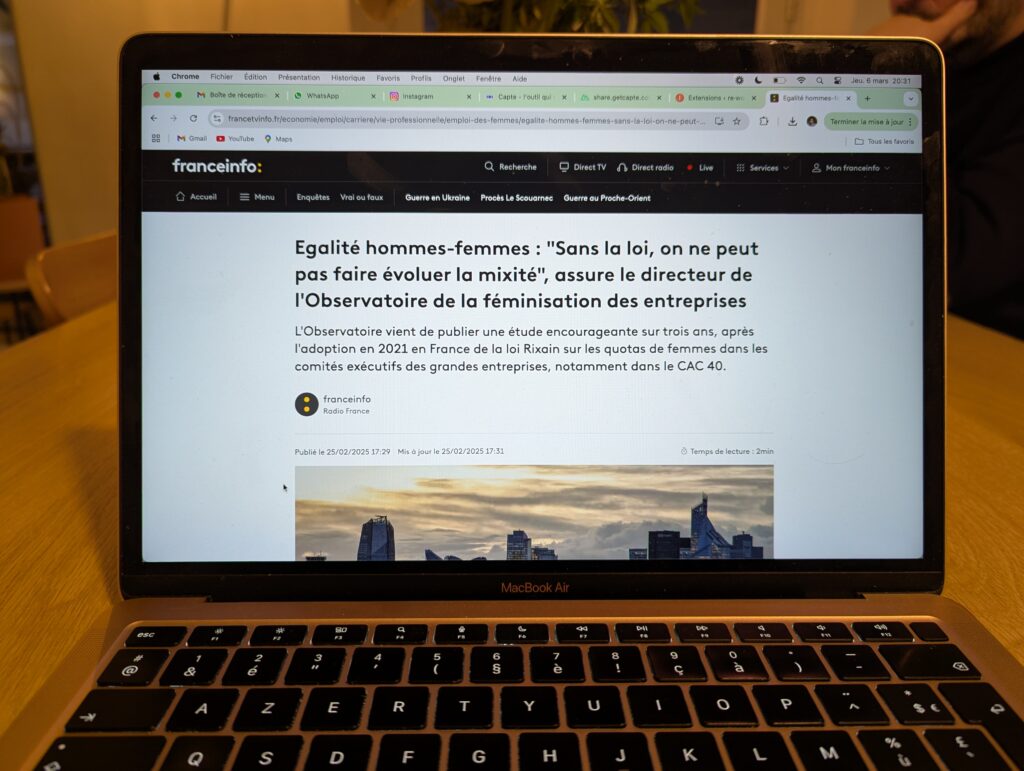

Mais il y a une expression que je n’avais pas encore décortiqué, car elle me semblait très peu courante, voire désuète. Pourtant je l’ai lu hier en titre d’article sur France info : l’égalité hommes-femmes.

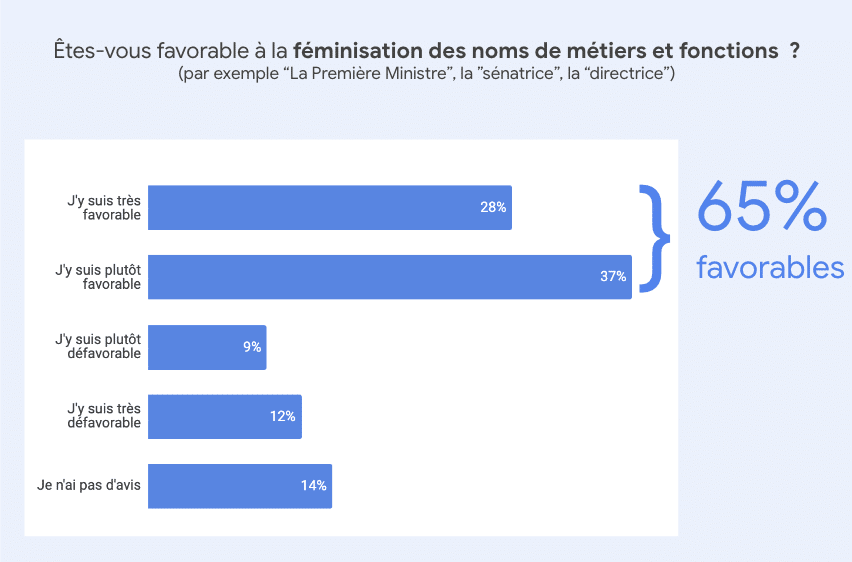

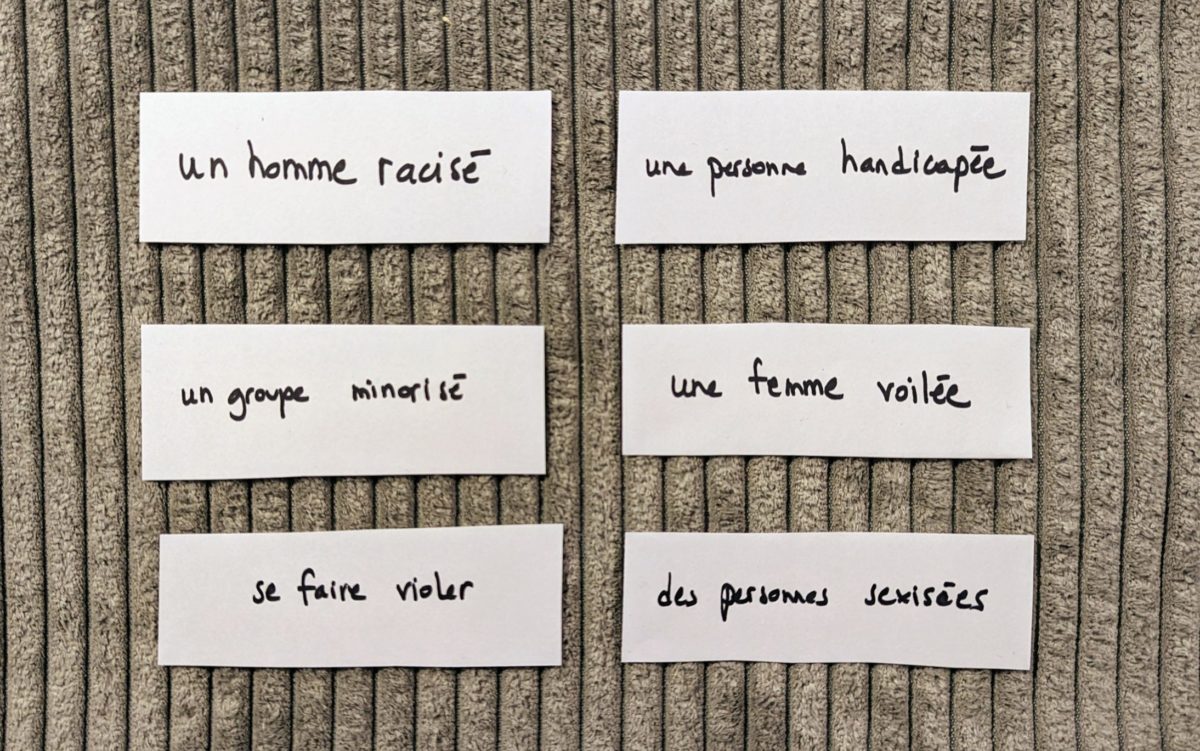

En recherchant les différentes formulations autour de l’égalité entre les femmes et les hommes, j’ai identifié 3 variables :

- l’ordre des mots : égalité femmes-hommes ou hommes-femmes

- le singulier ou le pluriel : égalité femmes-hommes ou femme-homme

- une majuscule ou minuscule : égalité Femmes-Hommes ou femmes-hommes

Or, ces 3 variables ont chacune une importance quand on veut pratiquer un langage précis et inclusif.

- l’ordre des mots est aussi appelé ordre de mention : et il n’est pas anodin. En général, c’est le mot le plus important qu’on place en premier quand on fait un doublet de mots (coucou Adam & Ève, mari et femme, et j’en passe). Dans une perspective féministe, placer le mot femmes avant le mot hommes a du sens puisque c’est pour nous les femmes que l’égalité est avant tout un enjeu.

En langage inclusif, on recommande souvent de privilégier l’ordre alphabétique pour rester « neutre ».

Pour une raison ou l’autre, on devrait donc mettre femmes avant hommes. - choisir le pluriel plutôt que le singulier est un autre choix délibéré : parce que le singulier, surtout associé à femme, comme dans La Femme, véhicule l’idée qu’il y aurait un modèle de femme, un idéal féminin. Or, comme le dit Eliane Viennot, utilisons plutôt « le pluriel pour parler des vrais gens » (j’avais fait cette vidéo pour parler du sens de tous les déterminants qu’on peut mettre devant le mot femme : la, une, ces. Regardez-là, elle n’a pas vieilli sur le fond même si la forme n’est pas top).

- écrire le mot homme avec une majuscule dite majuscule de prestige est une convention inventée pour justifier l’idée qu’écrit de la sorte, Homme deviendrait un synonyme d’être humain. Je vous recommande de lire le court livre d’Eliane Viennot (oui, encore elle, mais je l’adore), En finir avec l’Homme, chronique d’une imposture (résumé ici), qui analyse cette particularité très franco-française de parler des droits de l’Homme là où presque tous les pays parlent de droits humains. C’est édifiant.

Dans la perspective d’un langage inclusif, on évite donc la majuscule de prestige et on écrit tout en minuscule.

Conclusion, je recommande d’écrire égalité femmes-hommes, dans cet ordre, au pluriel et en minuscule.

L’égalité de genre pour dépasser la binarité femmes-hommes

Pour expliquer tout ça dans un format pédagogique, j’ai tourné une petite vidéo avec Mahaut, une jeune fille de 12 ans que je connais depuis sa naissance, 2 mois avant celle de mon fils Étienne.

J’ai voulu m’essayer à un format un peu différent de mon habituel (et avouons-le, un peu rébarbatif et ennuyeux) face-caméra.

Nous avons discuté et filmé, tout ça assez spontanément, Mahaut devant la caméra, Etienne derrière.

Et dans la discussion, Mahaut m’a d’elle-même demandé : « mais comment on fait pour les personnes non-binaires, gender fluid, trans ? » Mais quelle excellente question (et formulée avec un choix de vocabulaire qui m’a impressionné de précision) !

J’ai donc proposé à Mahaut une alternative : parler d’égalité de genre. Ainsi on inclut toutes les personnes où qu’elles se situent sur le spectre du genre, au-delà de la binarité femmes-hommes.

Aujourd’hui, le 8 mars reste un journée centrée autour des droits des femmes et on y emploie peu cette alternative.

Mais le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (appellation qui peut aussi se discuter), j’ai aussi vu émerger, notamment du côté d’associations féministes comme #NousToutes, un complément intéressant : journée internationale contre les violences faites au femmes et aux minorités de genre. Ce qui permet d’inclure les personnes cisgenres, comme les personnes trans, et toutes les identités de genre du spectre (femme, homme, non-binaire, agenre…).

A l’heure où les droits des personnes trans sont littéralement anéantis aux États-Unis, mettant leur vie en danger, il est critique de penser leur place dans toutes les luttes progressistes, féministes et anti-sexistes.

Le 8 mars, le 25 novembre, et tous les autres jours de l’année.

La vidéo récap de cet article est à voir et à partager sur Instagram et sur Linkedin.