Il y a un peu plus d’un an, quand j’ai lancé re·wor·l·ding, j’ai défini ma mission ainsi : « encourager chacun·e à cultiver un regard critique sur les mots et à utiliser un langage précis et inclusif ». Dès le départ, j’ai utilisé le terme « langage inclusif » plutôt que le plus courant « écriture inclusive », notamment inspirée par l’experte incontestée Eliane Viennot dont je venais de lire « Le Langage inclusif : pourquoi, comment » (un incontournable pour qui veux comprendre les enjeux historiques et pratiques du langage inclusif en une centaine de pages). Depuis, au fil de mes lectures et rencontres, je suis tombée sur d’autres formulations comme rédaction épicène, langage démasculinisé, français inclusif ou encore écriture non-sexiste ou égalitaire. Pendant plusieurs mois, je me suis d’ailleurs interrogée : es-ce que « langage inclusif » était vraiment l’expression la plus appropriée ? Aujourd’hui, je suis convaincue que c’est celle qui me correspond le mieux et voilà pourquoi.

L’écriture inclusive, populaire mais limitante

Aujourd’hui, en France, il n’y a pas photo : l’expression qui est la plus communément adoptée est « écriture inclusive ». C’est elle qui fait régulièrement la une des journaux et c’est elle qui écrase toutes les autres formulations dans les recherches des internautes, comme on le voit dans ce graphique issu de Google Trends. Si l’expression « langage inclusif » émerge, elle reste 36 fois moins recherchée que « écriture inclusive » en France ces 12 derniers mois.

Néanmoins, le fait d’utiliser l’expression « écriture inclusive » pose deux problèmes, l’un sémantique l’autre politique.

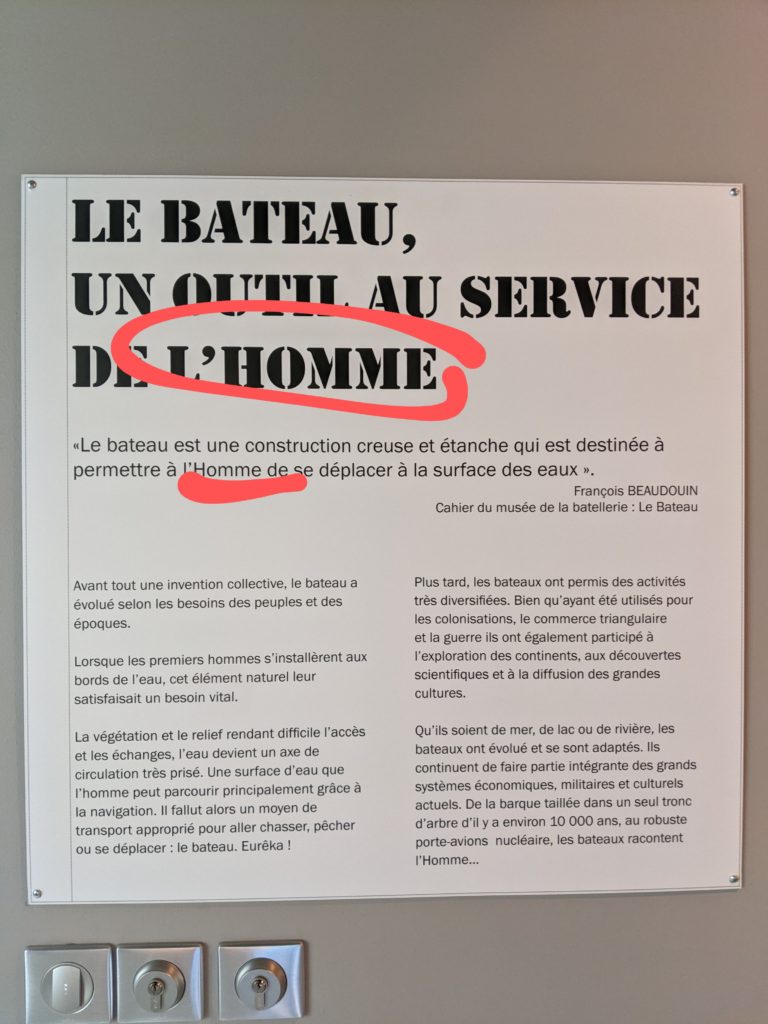

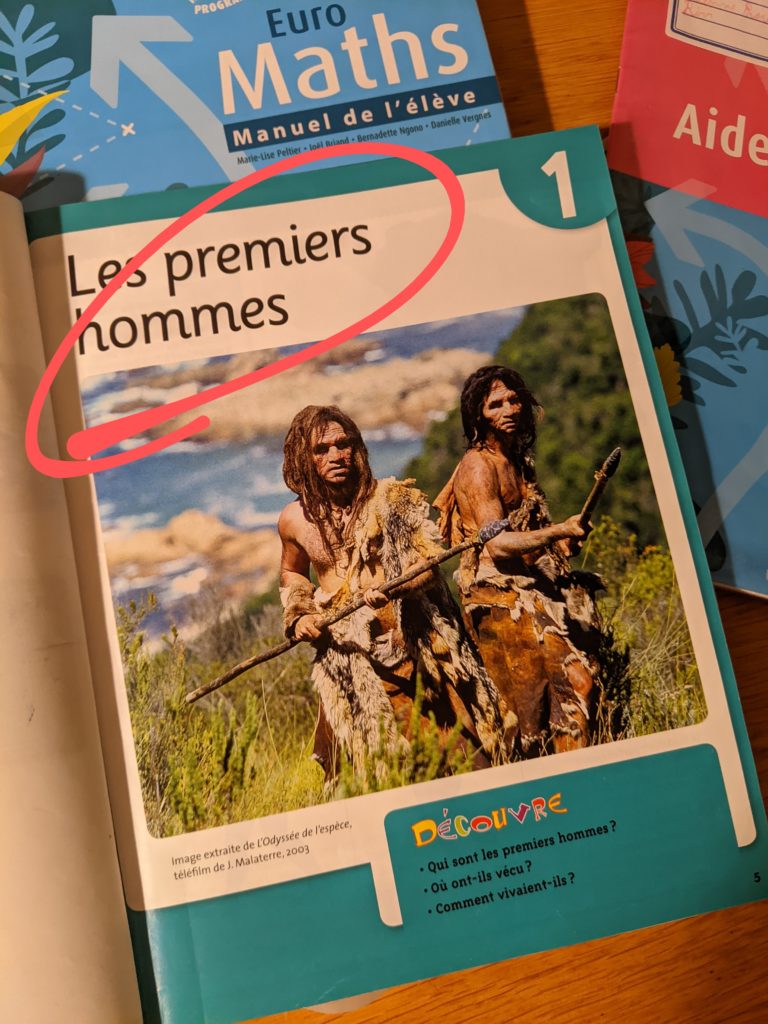

Du point de vue du sens, parler d’écriture inclusive est très restrictif car cela implique une attention sur l’écrit uniquement. Dans l’ouvrage sus-mentionné, Eliane Viennot écrit :

Toutes les techniques et recommandations énumérées jusqu’ici [dire les métiers au féminin, ne pas utiliser le mot Homme dans un sens englobant ou utiliser l’énumération du masculin et du féminin, ndlr] sont valables pour l’oral comme pour l’écrit. Elles constituent l’essentiel du langage inclusif. Quelques autres sont propres à l’écriture, qui suppose un temps de réflexion plus long, et donc la mise en oeuvre de moyens adaptés à ce qu’on veut dire, mais aussi qui fatigue la main (les mains, à l’ordinateur), et donc donne envie de raccourcir les énoncés quand c’est possible.

Eliane Viennot, Le langage inclusif : pourquoi, comment

Eliane Viennot introduit alors les techniques comme le point médian et les néologismes, c’est-à-dire les manières d’abréger à l’écrit des mots que l’on pourrait développer à l’oral. Raphaël Haddad et Chloé Sebagh, dans la postface de ce même ouvrage, décrivent l’écriture inclusive comme un « levier d’acquisition du langage inclusif », c’est-à-dire un moyen pour les personnes d’acquérir des réflexes inclusifs à l’écrit qui influenceront ensuite leur pratique orale. Je comprends cette approche et j’ai moi-même entendu des personnes évoquer la plus grande facilité de s’exprimer en inclusif à l’écrit qu’à l’oral. Néanmoins je crois en une approche holistique qui permette à chacun·e d’avoir une expression inclusive à l’écrit comme à l’oral sans installer l’idée de progression de l’un à l’autre, et j’encourage pour se lancer une pratique plastique, c’est-à-dire qui s’adapte au contexte plus qu’au support. Mon analyse des freins à la pratique du langage inclusif m’a permis de réaliser que le contexte est souvent bien plus bloquant que les compétences (le problème n’est pas tant de savoir comment écrire ou parler en inclusif mais comment ce que je dis ou écris va être reçu par mon entourage). Or dans un sens, l’oral est encore plus un safe space (espace sûr) que l’écrit pour la pratique du langage inclusif car ce qui crispe les gens et peut susciter des réflexions désagréables, c’est avant tout le point médian, domaine réservé à l’écrit inclusif. En gros, à l’oral, on ne remarque pas nécessairement qu’une personne s’exprime en inclusif comme je l’ai très rapidement expérimenté moi-même.

C’est pourquoi, au-delà du problème sémantique autour de l’expression « écriture inclusive », je vois aussi un problème politique du fait de l’association quasi systématique dans l’opinion publique de l’écriture inclusive au point médian (qui n’en est, je le rappelle, qu’un seul des outils). Dans une étude (que j’ai co-dirigée) menée début 2022 par Mots-Clés et Google , 2500 personnes ont été sondées pour évaluer le niveau d’adhésion et de compréhension de l’écriture inclusive. Les chiffres ont clairement montré que si la majorité (58%) des internautes est défavorable à l’écriture inclusive, c’est en réalité le point médian et les néologismes qui sont rejetés (61% et 79% de défavorables), pas les autres conventions comme les termes englobants ou le féminin des noms de métiers (56% et 65% de favorables).

Les données montrent que certaines méthodes de l’écriture inclusive sont rejetées, mais que le principe d’utiliser des alternatives au masculin dit générique est approuvé.

Langage inclusif en France : observatoire de l’opinion et des interrogations, Thinkwithgoogle.fr

Au final, même si l’expression « écriture inclusive » est la plus répandue, elle offre une vision restrictive du champ des possibles pour s’exprimer de manière inclusive et contribue à se focaliser sur un des aspects les plus polémiques, le point médian, ne permettant pas de faire avancer sereinement le débat et donc la pratique.

Langage épicène ou dégenré : la neutralité fait-elle progresser l’égalité ?

A côté de l’écriture inclusive, un certain nombre d’expressions se construisent autour de l’idée de rendre la langue neutre : langage épicène, langage dégenré ou en anglais « gender neutral language ». Si dans le principe, l’idée de rendre le langage neutre est séduisante pour gommer les inégalités de genre et inclure réellement toutes les personnes, au-delà de la binarité de genre homme-femme (et c’est le sens des travaux d’Alpheratz sur le français inclusif qui sont passionnants), dans la pratique, la polémique suscitée par la simple introduction du néopronom iel dans la version en ligne du Dictionnaire le Robert laisse présager que ce n’est pas demain la veille qu’on va pouvoir avancer sereinement dans cette direction.

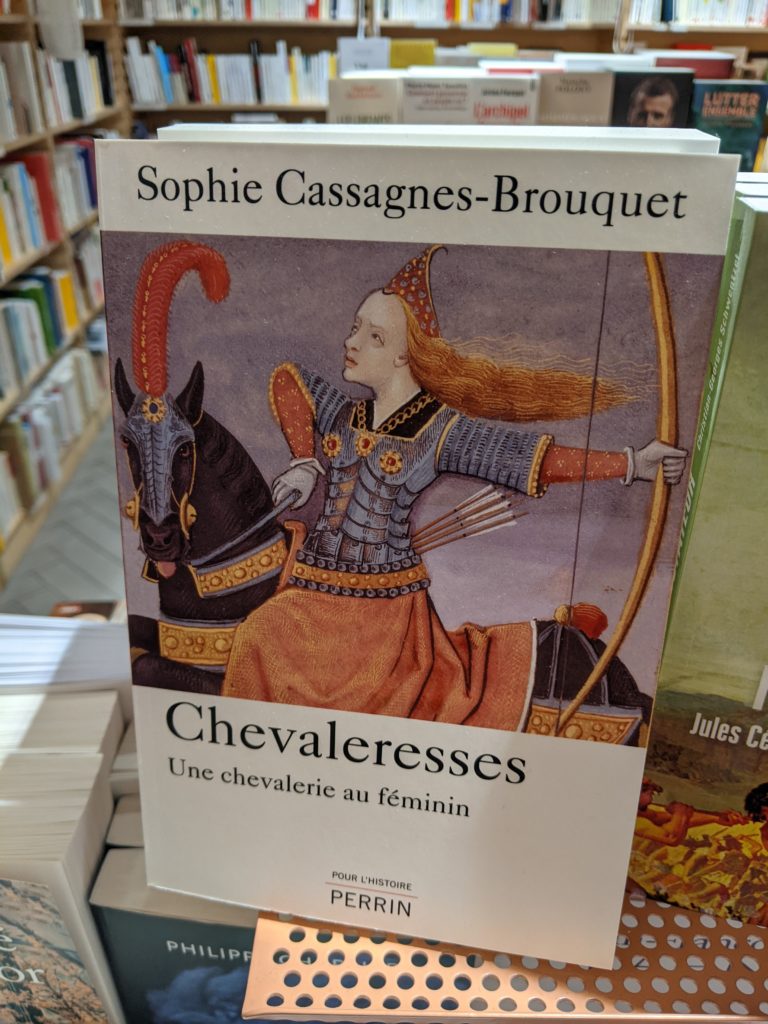

Aussi, dans l’état actuel des choses et considérant les stéréotypes de genre bien ancrés dans nos sociétés patriarcales, les mots épicènes sont pour moi un faux-ami de l’inclusion par le langage. Je l’ai montré récemment avec l’exemple des noms d’expositions consacrées à des femmes :

Mais comment rendre visibles les femmes dans le monde de l’art quand le mot « artiste » lui-même est en français moderne un mot épicène, c’est-à-dire qu’il « peut être employé au masculin et au féminin sans variation de forme » comme libraire ou élève qui désignent n’importe qui quel que soit son genre ? (…)

Les termes épicènes et englobants qui neutralisent dans une formulation non genrée cachent les femmes dans un ensemble là où, notamment dans les métiers où elles sont particulièrement sous-représentées, on voudrait rendre visible leur présence. (…)

Dans les cas où le mot qui convient est épicène, comme artiste ou photographe, l’explicitation du féminin est indispensable : en ajoutant le mot femme, donc, ou en jouant sur les déterminants pour faire exister le féminin (avec « un ou une » ou un·e à l’écrit). (…)

Quand le féminin peut se distinguer du masculin, je préfèrerai cette option car le féminin explicite sera toujours pour moi le meilleure gage de la visibilisation des femmes.

Par extension qualifier d’épicène un langage qui vise « à éviter toute discrimination sexiste par le langage ou l’écriture » (source wikipédia) ne me semble pas pertinent. Et toutes les expressions qui sous-tendent l’idée de neutraliser la langue pour gommer les stéréotypes passent à côté de la réalité de l’état des inégalités aujourd’hui : il ne s’agit pas simplement de représenter de manière égale les hommes et les femmes avec un neutre englobant mais de rendre encore plus visibles les femmes là où elle ne le sont pas en insistant sur leur présence (réelle ou potentielle) dans certains métiers par des formulations volontairement visibilisantes (pardonnez-moi la répétition), comme artistes femmes.

Inclusive, égalitaire, non sexiste : de la description à l’action

En ce sens, je ne parle pas non plus de langage égalitaire car même si je reconnais bien volontiers que le langage est un instrument au service de l’égalité de genre, ma tendance personnelle à toujours favoriser les formulations qui rendent visibles les femmes plutôt que les expressions neutres correspond plutôt à une volonté d’équité que d’égalité.

Ainsi, l’équité est la vertu qui permet d’appliquer la généralité de la loi à la singularité des situations concrètes et qui vise à instaurer une égalité de droit, en tenant compte des inégalités de fait.

Wikipedia

En tenant compte des inégalités de fait de la société et du langage, je choisis des formulations volontairement plus visibilisantes pour les femmes pour in fine instaurer l’égalité.

Cette idée d’être dans l’action positive est aussi au coeur de mon choix du mot inclusif qui, je le sais, peut également déplaire, comme l’explique Noémie Grunenwald dans son excellent livre Sur les bouts de la langue. Traduire en féminist/e :

Je n’aime pas dire écriture inclusive. Je préfère parler d’écriture dégenrée, démasculinisée ou féminisée. Le principe d’inclusion sous-entend qu’il existerait quelque part un propriétaire légitime de la langue qui, dans sa grande générosité, voudrait bien faire l’effort d’y intégrer les femmes en leur attribuant une petite place sur le côté. La réalité est tout autre : les femmes ont été exclues de la langue. Il s’agit donc plutôt de redresser un tort en démasculinisant une langue qui, en l’état, n’est pas du tout neutre.

Je ne crois pas non plus qu’il existe de grand propriétaire de la langue, car comme le rappellent Maria Candea et Laélia Veron, Le français est à nous ! et il n’est pas de loi de la langue décidée par l’Académie Française ou une quelconque institution qui soit plus forte que l’usage (en gros, ce sont les gens qui font la langue). En revanche, si j’ai appris quelque chose depuis ces quelques mois où je m’éduque et forme les autres au langage inclusif, c’est que quelque que soit le nom qu’on lui dit donne, il requiert de faire des efforts pour le mettre en pratique. Il requiert de passer à l’action pour sortir du mode automatique dans lequel l’enseignement du français depuis l’école nous a mis en imposant ce « masculin qui l’emporte(rait) sur le féminin ». Et les freins sont forts au premiers rang desquels la peur (de se tromper, de passer pour un·e militant·e dans un contexte professionnel, de déclencher des débats sans en maîtriser les arguments…), émotion puissante et paralysante.

Ne pas pratiquer le langage inclusif, même quand on est convaincu·e de son utilité, va bien plus loin que de simplement « ne pas connaître les règles à appliquer » : c’est une parcours de déconstruction et reconstruction qui demande engagement, confiance et entraînement.

Ici on est dans l’action, or l’inclusion c’est bien, comme la définit Le Robert, « l’action d’inclure ». Parler de langage inclusif, c’est donc pour moi avant tout parler d’un outil très concret que l’on met activement au service de l’égalité de genre et qui sert également les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) des entreprises et des institutions. D’ailleurs, dans mon entreprise, quand je parle des sujets DEI, je cite souvent cette phrase (dont j’ai du mal à trouver l’origine) : « diversity is a fact, inclusion is a act » (ou la variante « diversity is a fact, inclusion is a choice »). En gros, l’idée est que la diversité est un fait (il y a plus ou moins de diversité dans un groupe de personnes) mais que l’inclusion est une action, un choix. Un choix qui ne s’impose pas à toutes et à tous comme une évidence mais qui nécessite de faire des efforts substantiels pour se mettre en mouvement.

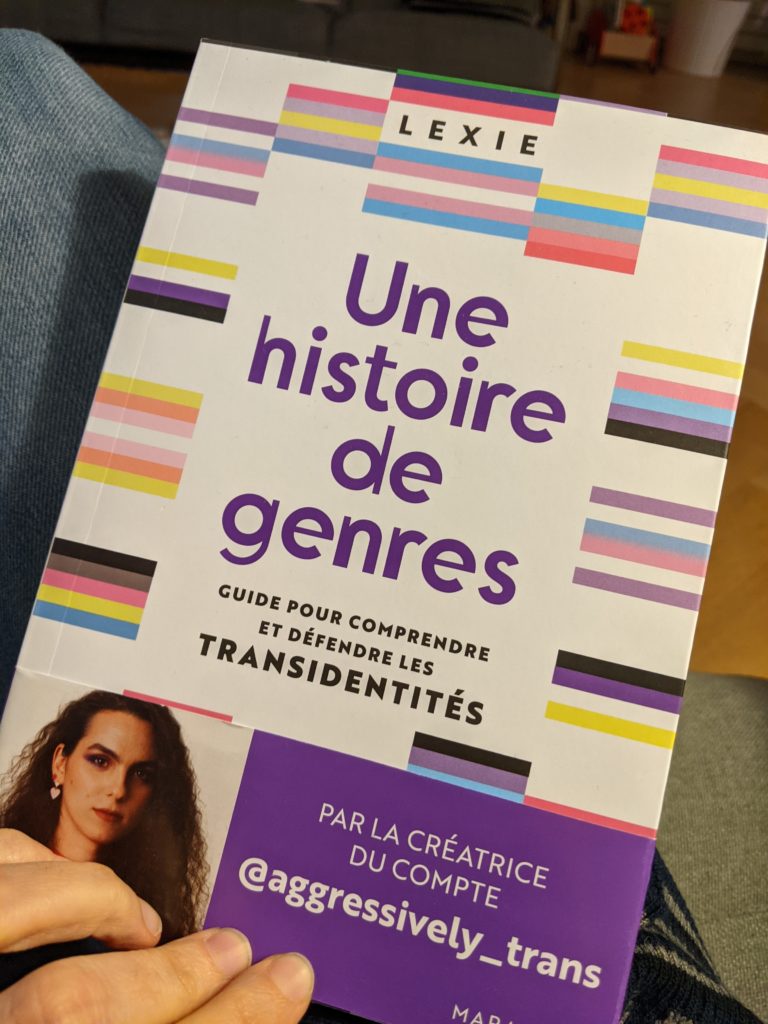

Enfin, inspirée par la conception anglo-saxonne du « inclusive language », je ne considère pas le langage inclusif uniquement comme une question de représentation des genres, mais comme un outil pour supprimer toutes les discriminations : sexistes, donc, mais aussi homophobes, transphobes, grossophobes, racistes, validistes… Et il ne s’agit pas d’adopter un langage non sexiste (ce qui est vrai mais formulé d’une manière négative peu engageante) mais activement féministe, anti-raciste, anti-validiste…

C’est pourquoi je m’interroge aussi sur des mots comme noir·e, normal·e ou transsexuel·le : je les déconstruis pour savoir précisément tous les sens qu’ils portent afin de choisir en conscience lesquels j’emploie. D’ailleurs, je parle de langage inclusif et précis, encore une fois en référence à un concept anglo-saxon que j’ai découvert dans mon entreprise, « precise language », et qui, dans le contexte d’une langue anglaise naturellement moins genrée que le français, insiste sur la précision du vocabulaire, sur l’évolution du langage et la nécessité de repenser régulièrement les termes que l’on emploie au prisme des évolutions sociétales qui s’y reflètent.

« Par exemple, alors que le terme de « minorité » est toujours utilisé aux Etats-Unis comme une manière de décrire une personne non blanche, beaucoup de personnes ne l’apprécient pas ; et dans certains cas, c’est factuellement faux. En remplaçant « minorité » par un terme plus précis comme « historiquement sous-représenté », vos mots sont plus justes et empouvoirant (empowering) pour les personnes de votre entreprise qui s’identifient comme en faisant partie. »

« Striving for a more inclusive workplace? Start by examining your language », Thinkwithgoogle.com

Dans une perspective états-unienne, le langage inclusif à la française, focalisé sur le genre, est une composante du langage précis qui s’attaque à toutes les discriminations. Je ne choisis pas et je prends les deux.

Choisir de parler de langage inclusif aujourd’hui, c’est à la fois la volonté de me placer dans un champ des possibles qui va au-delà de l’écriture, sortir d’une expression polémique qui ne permet pas un débat sain, me placer dans la perspective de l’action, de l’effort concret vers l’inclusion, en rendant volontairement les femmes plus visibles et en prêtant une attention particulière à la précision de mon vocabulaire pour lutter contre toutes les formes de discriminations.

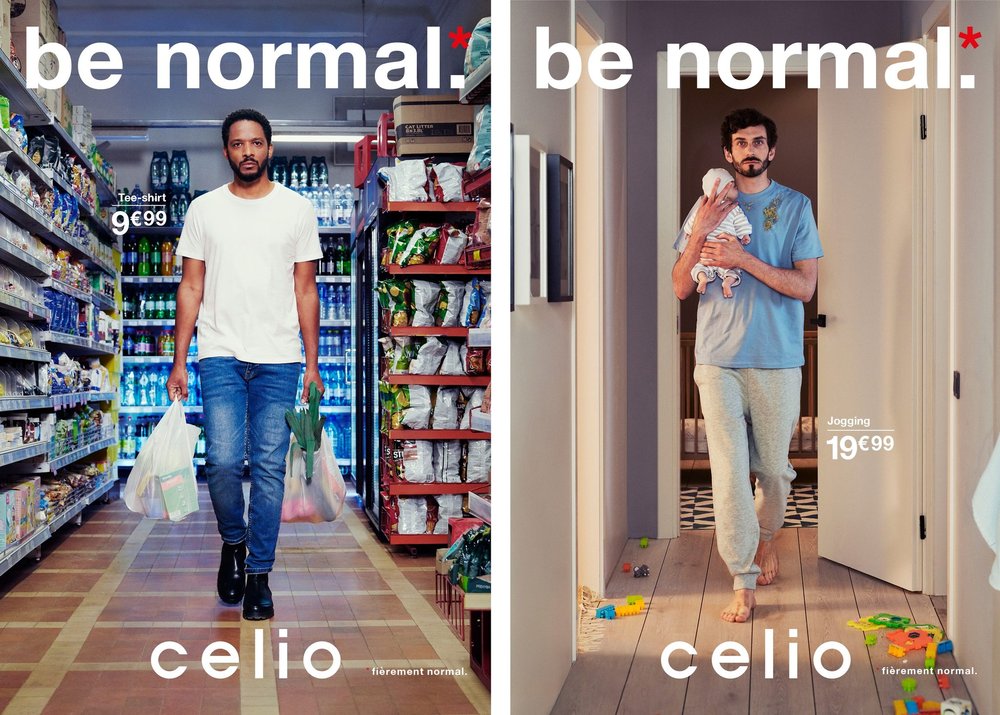

Dernière précision : j’utilise l’outil langage inclusif au service du processus de communication, et je m’intéresse à la communication inclusive (ou non) des entreprises et des institutions, c’est-à-dire aux messages rendus publics par ces organisations et qui sont aussi potentiellement vecteurs de discriminations, comme la publicité. La communication inclusive est pour moi une extension du langage inclusif, mais le langage inclusif reste la base sans laquelle la communication ne le sera jamais.