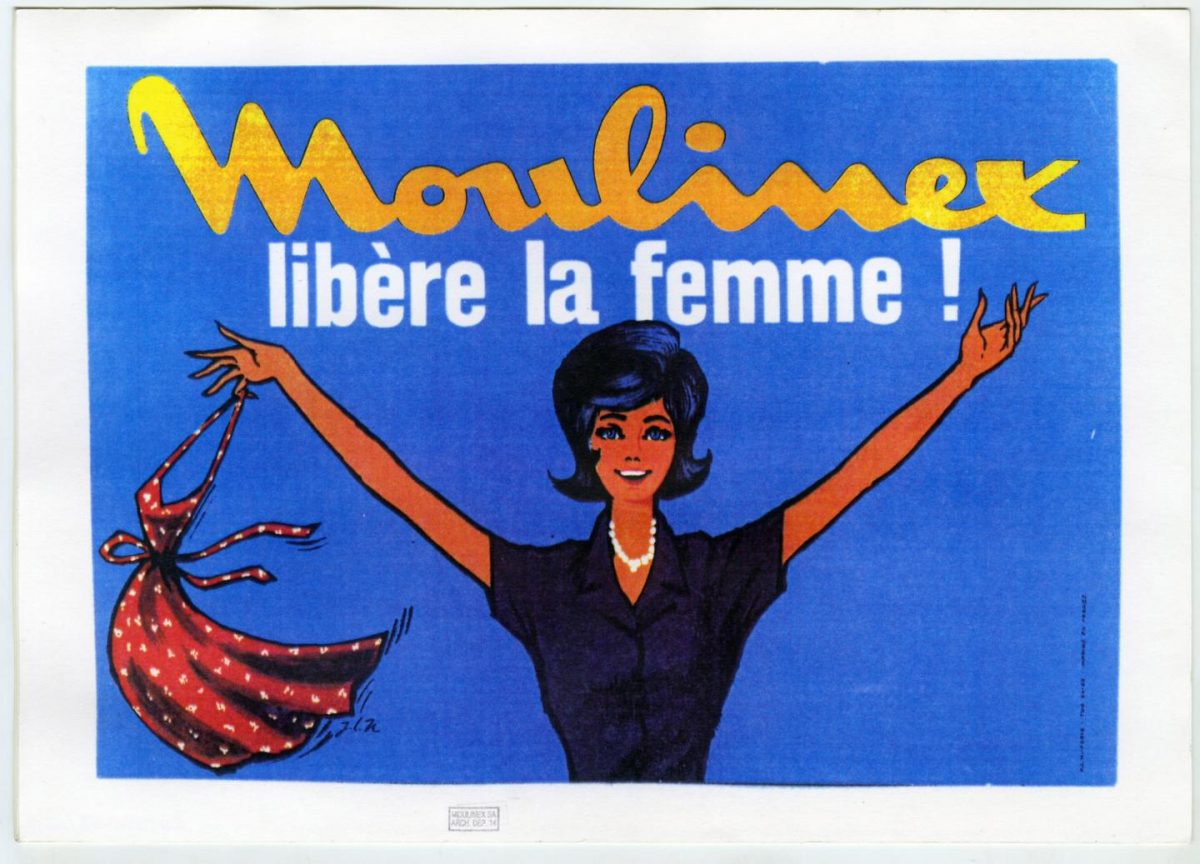

Pour le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je vous propose deux contenus qui vous expliqueront en détail pourquoi je ne dis pas : « La Femme ». Car si les grandes conventions du langage inclusif recommandent de ne pas employer le mot « Homme » dans un sens englobant, j’y ajoute aussi de […]