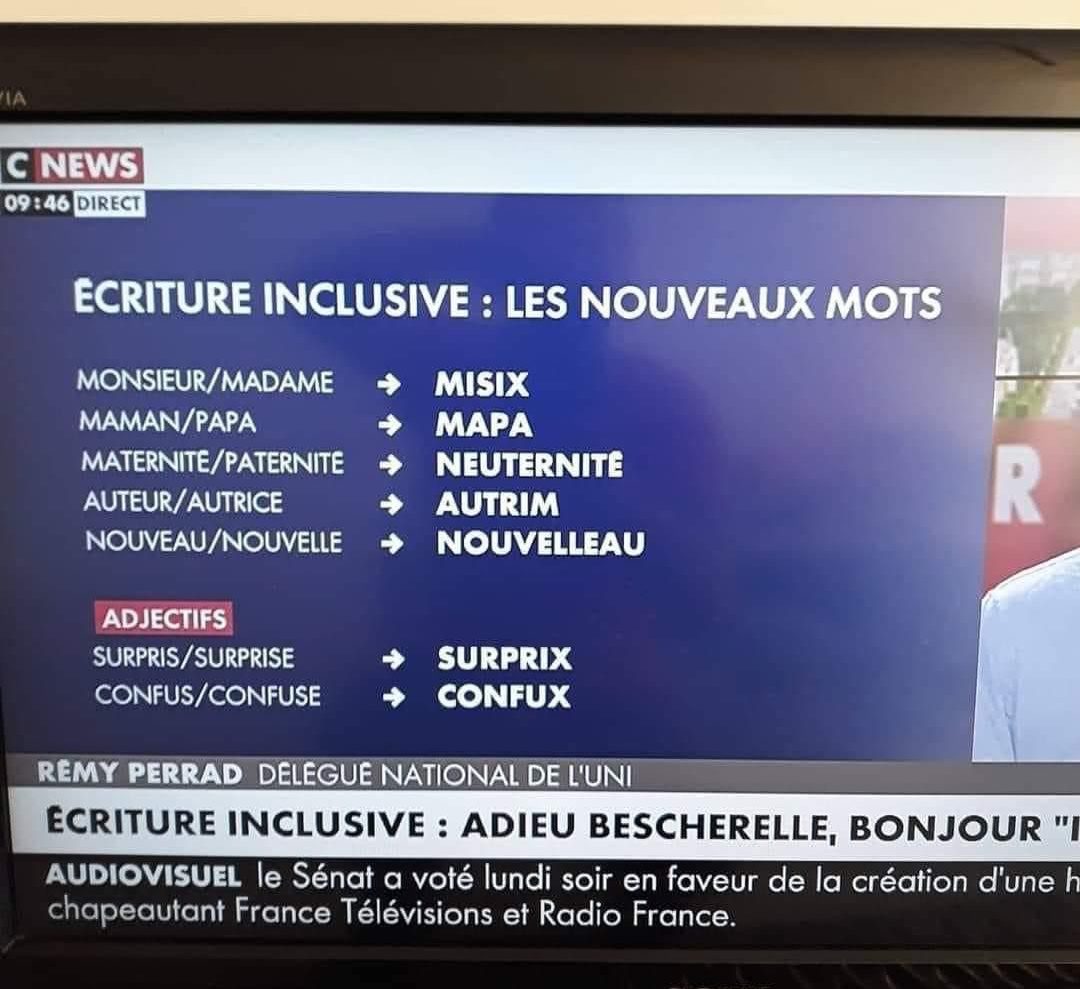

Il y a deux ans, j’ai partagé mon parcours de déconstruction personnelle sur mon rapport au mot noir dans l’article Pourquoi je dis : un·e collègue noir·e. A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 21 mars, je m’intéresse aux mots et expressions qui, sans qu’on s’en rende forcément compte, […]