« En 2025, choisirez-vous la peur ou la joie ? » C’est avec cette question que j’ai lancé il y a quelques semaines un post LinkedIn qui a suscité de nombreuses réactions et republications.

Le point de départ de ce post, c’était la collusion entre la couverture du nouveau livre de l’Académie Française N’ayons pas peur de parler français et celle du dernier numéro du Nouvel Obs sur Le pouvoir de la joie illustrée par un portrait souriant de Thomas Jolly.

La mise en miroir de ces deux images est pour moi absolument symptomatique du grand paradoxe des émotions qui sont mises en jeu quand on évoque le langage inclusif. Il fallait donc un peu plus d’un post pour vous en parler.

Côte face : la peur de mal dire

La peur est une émotion très puissante pour empêcher l’action. Et quand on parle de langage inclusif, la peur est aussi bien instrumentalisée par les opposant·es à cette pratique qu’elle est ressentie comme un frein par celles et ceux qui aimeraient bien s’y mettre.

Du côté des personnes ou institutions qui ne veulent pas entendre parler de langage inclusif, au premier rang desquelles l’Académie française, utiliser la rhétorique de la peur sert de repoussoir.

Le livre présenté ici est est la version longue d’un rapport qui « alerte » sur les dérives de l’utilisation excessive de l’anglais dans le quotidien des personnes francophones et les administrations, et qui « mettrait en péril », comme le langage inclusif, la langue française. Outre le fait que Le français va très bien, merci, et que les apports du franglais ne sont en aucun cas dangereux pour sa pratique, au contraire (voir, sur ce point, les arguments des linguistes qui étudient le sujet avec une approche scientifique, pas démagogique), le titre du livre est présenté sous la forme d’une injonction : ne pas avoir peur de parler français.

Mais il faut se poser la question suivante pour comprendre toute la perfidie (oui, je suis fâchée fâchée) de l’Académie française : aujourd’hui, qui a peur de parler français ?

Qui a peur de prendre la parole par crainte d’être jugé·e sur son expression, son élocution, son accent « non parisien » ou « étranger » (whatever that means, en bon anglais) ?

Qui a peur de faire une erreur de conjugaison, d’orthographe ou de vocabulaire, et par conséquent ne s’exprime pas dans l’espace public ou privé, ou subit une discrimination dans les processus de recrutement ?

Pas les personnes qui maîtrisent sur le bout des doigts les subtilités les illogismes de la langue française (à faire pleurer d’un rire jaune (expression dont l’étymologie n’est pas du tout celle que je pensais (oui je vais me mettre à faire plein de parenthèses comme Philippe Jaenada (lisez ses livres)))) et défendent sa pureté. Mais celles et ceux qui subissent la glottophobie, c’est-à-dire une discrimination basée sur sa pratique de la langue. En vrac, les personnes étrangères qui vivent en France, les personnes qui vivent dans des milieux éloignés de la culture légitime (celle considérée comme telle par les élites intellectuelles : la musique classique mais pas Aya Nakamura, en gros), les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage.

Mais la peur ne s’arrête pas là.

Qui a peur de se faire renvoyer dans les brancards pour avoir utilisé un langage inclusif (par exemple, avec un point médian) et précis (par exemple, en parlant de « personnes racisées ») ?

Réponse : beaucoup de gens. C’est ce que j’avais déjà conclu il y a plusieurs années après avoir interrogé les 300 premières personnes que j’ai sensibilisées au langage inclusif chez Google et mené une analyse détaillée de leurs réponses.

Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’un des freins les plus puissants à la pratique d’un langage inclusif, c’est cette peur. La peur de choisir un mauvais mot, de créer un débat sur un sujet dont on ne maîtrise pas toutes les subtilités, la peur de recevoir des plaintes de sa clientèle ou de sa hiérarchie, la peur de passer pour la féministe de service… La liste des peurs est longue.

Cette peur, nourrie par des institutions comme l’Académie française, extrêmement influente (et extrêmement rétrograde comme le démontre la plus récente polémique sur son dernier dictionnaire), est le moteur de l’insécurité linguistique, un concept de sociolinguistique qui réunit les sentiments d’anxiété, de gêne ou de manque de confiance d’une personne concernant son usage d’une langue (Wikipedia).

Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans un endroit, vous n’y restez pas. Si vous ne vous sentez pas en sécurité pour parler en inclusif, vous vous abstenez.

Pourtant, face à cette peur, il y a une autre option : la joie.

Côté pile : la joie d’expérimenter

La première fois que j’ai pensé à la joie comme émotion liée au langage inclusif, c’est en lisant l’ouvrage de Julie Abbou, Tenir sa langue. Le langage, lieu de lutte féministe. Elle y parle notamment de sa préférence pour des pratiques féministes du langage (car elle n’utilise pas l’expression de langage inclusif) diverses, et pas nécessairement homogénéisées par des guides ou des conventions qui enferment. On peut discuter de cette position (car si les conventions enferment, par certains aspects elles rassurent), mais quel que soit son avis, on peut s’inspirer de sa vision joyeuse d’une langue qui rend visibles les femmes.

Et puis, en revenir à la joie. Il y a quelque chose de jubilatoire à trafiquer le langage. Une profonde dimension ludique à le faire sonner autrement, à créer des formes étranges. Une excitation langagière à éclabousser la grammaire et malaxer la déconnexion entre écrit et son, à rythmer autrement, briser la linéarité.

Il y a une dimension politique à retrouver la joie de parler, de pouvoir énoncer le monde, et à mettre le langage sens dessus dessous, sans ranger si on n’en a pas envie. Une joie à pouvoir parler mais aussi à échapper aux impératifs de lisibilité.Julie Abbou, Tenir sa langue

Oui il y a de la joie dans la créativité : celle des expérimentations grammaticales, comme celles d’Alpheratz qui promeut une grammaire neutre du français, les expérimentations artistiques de Typhaine D et de sa féminine universelle, les expérimentations graphiques des typographies inclusives, comme celles de Bye Bye Binary.

Quand je vois cette affiche, je suis surprise, un peu interloquée aussi, mais ça me met surtout en joie.

Prenons ces expérimentations pour ce qu’elles sont : des provocations qui nous poussent à cultiver notre esprit critique et nous mettre en mouvement vers une langue plus inclusive. Et attention aux discours qui transforment ces expérimentations en informations sensationnalistes pour faire passer des exceptions pour des injonctions.

Oui le langage inclusif peut clairement être perçu comme une contrainte, notamment dans la communication des entreprises : mais je le vois comme une contrainte joyeuse qui nous pousse à nous poser des questions de fond et à sortir de nos rivières de pensées créatives pour créer quelque chose de nouveau, de différent et de positif.

Comme je l’ai dit sur le plateau de C-News l’année dernière face à deux personnes farouchement opposées au langage inclusif (et à qui j’ai paru, sans nul doute, fort ridicule) : créer des nouveaux mots, « c’est chouette ».

Et si le français restait une langue vivante, innovante et joyeuse plutôt qu’un carcan plein de poussière qui nous fait peur ?

Et si parler un langage inclusif nous aidait à nous réapproprier le français (qui est à nous, comme disent Maria Candea et Laélia Véron) pour en faire la langue d’une société plus ouverte ?

Et si parler en inclusif était un kiff plutôt qu’un poids ?

Attention, prévenance, considération : l’intelligence émotionnelle au service du langage inclusif

Evidemment, les émotions suscitées par le langage inclusif sont plus complexes et nuancées que peur/joie.

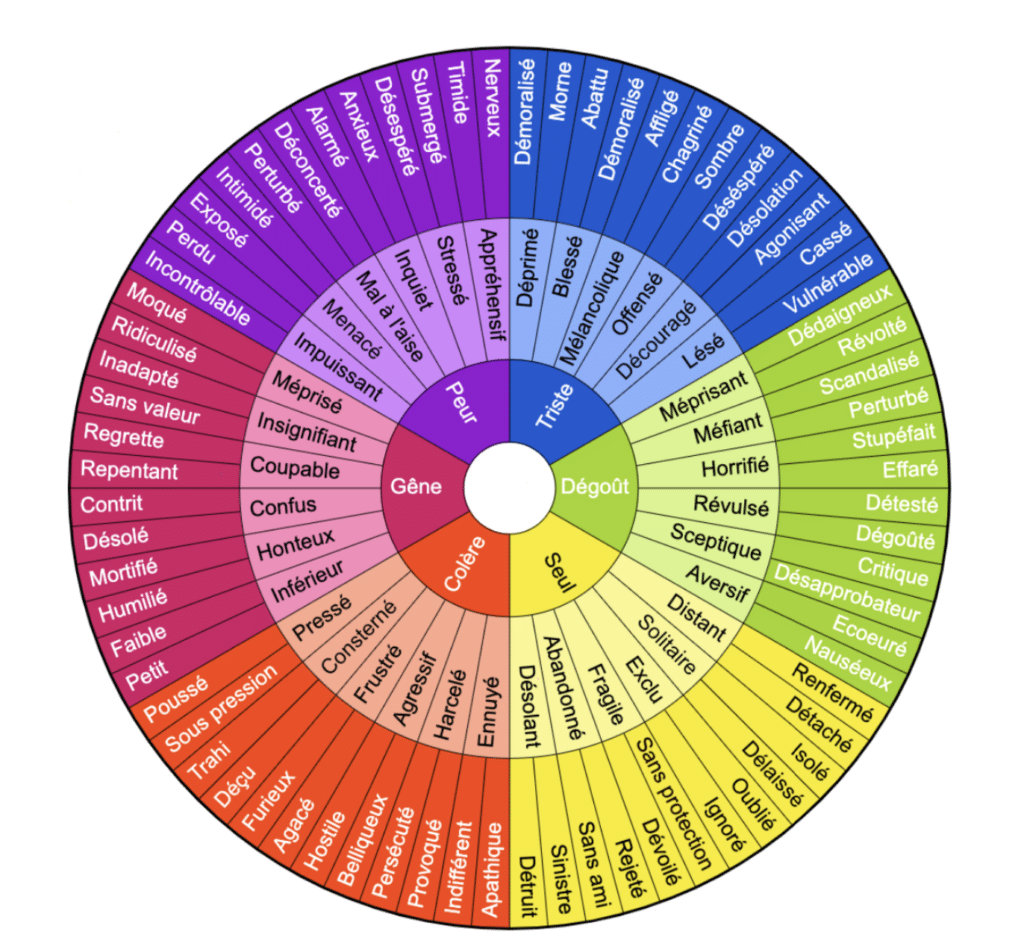

J’ai été rappelée par un post LinkedIn de Johanna Lemler cette semaine de la roue des émotions, qui permet de diversifier son vocabulaire et de mieux nommer ce qu’on ressent. Quand je la regarde, je pense qu’il y a plein de ces émotions que je ressens régulièrement quand j’écris ou lis de l’inclusif, ou justement quand je n’en lis pas.

Ressentir des émotions, être capable de les nommer chez soi et les percevoir chez les autres, c’est en partie ce qu’on appelle l’intelligence émotionnelle.

Et ce que j’ai appris en 4 ans de pratique exclusive d’un français inclusif, c’est qu’il en faut une sacrée dose quand on pratique un langage inclusif car les mots que l’on emploie ont le pouvoir de heurter négativement ou de toucher positivement la sensibilité des autres.

En échangeant lors d’une table-ronde avec Diane Moinet, créatrice de la Fresque de la Langue française, et Gildas Bonnel, Président de l’agence Sidièse, lors de la Semaine de l’entreprise responsable et inclusive (à revoir ici), 3 mots ont émergé qui résonnent très fort avec cette approche émotionnelle du langage : attention, considération et prévenance.

Si ce ne sont pas des émotions à proprement parler, ce sont des dispositions d’esprit qui composent notre intelligence émotionnelle. Et que l’on mobilise en permanence quand on pratique un langage inclusif.

S’exprimer en inclusif, c’est :

- pratiquer le français avec une attention spécifique à représenter les personnes, notamment discriminées, aussi justement que possible. C’est « faire attention », dans le double sens de limiter les risques (ne pas blesser) et se concentrer (pour avoir un discours précis et bienveillant)

- faire preuve de considération, c’est-à-dire tenir compte des sensibilités des autres et de la perspective des personnes concernées, notamment par les discriminations

- démontrer sa prévenance, c’est-à-dire sa capacité à respecter, voire devancer les attentes des personnes, en choisissant un vocabulaire et des tournures de phrases qui les désignent avec soin.

Pour conclure par un contre-exemple, c’est cette fois Leïla Messouak qui a attiré mon attention sur LinkedIn (j’y passe sans doute trop de temps, ok, ok). Elle s’intéresse, dans le cadre de son travail, à la prise en charge du deuil et partageait un modèle de lettre type envoyée par une compagnie d’assurance à quelqu’un venant de perdre une personne proche.

On y lit :

Suite au décès de Monsieur (Madame ou Mademoiselle) ………………………………………………., (lien de parenté à préciser), survenu le …………………….., je procède aux démarches et formalités qui m’incombent.

Rien ne va ici : évidemment le (Madame ou Mademoiselle) entre parenthèses est tout sauf inclusif. J’ai déjà expliqué qu’on ne recommande pas l’usage des parenthèses pour créer des formes abrégées car elles sont chargées d’une connotation symbolique forte (ici, même la mort de ces femmes est entre parenthèses).

Mais surtout, comment une compagnie d’assurance peut-elle faire preuve de si peu de considération, d’attention et de prévenance dans un moment aussi traumatisant de la vie d’une personne ?

Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les entreprises et les administrations maltraitent leurs clientes (et parfois leurs clients) et usagères dans les courriers standardisés et devraient s’intéresser très sérieusement au langage inclusif.

Mais ça sera pour une prochaine fois.