Un des 3 grands freins à la pratique d’un langage inclusif est son absence dans le contenu audio-visuel que nous consommons, et par extension le monde du divertissement et de la culture (édition, séries, cinéma…). Je suis convaincue qu’il est crucial d’être exposé·e à un parler inclusif dans les séries ou les films et de voir des titres de livres ou de podcasts écrits en inclusif non seulement pour rendre visibles les femmes dans le monde par le langage mais aussi pour créer des effets de mimétisme et banaliser le langage inclusif qui pour de nombreuses personnes est assimilé à une pratique trop militante et donc clivante (pour le coup, le frein majeur à sa pratique).

Récemment, j’ai porté mon attention sur un type de manifestations culturelles particulièrement signifiantes, les expositions dans les musées et les galeries, et tout particulièrement la manière dont ont été nommées certaines d’entre elles.

Les expositions, opportunités en or pour rendre visibles les femmes

« Faut-il (encore) des expositions 100% « artistes femmes » ? » Telle est la question que 3 journalistes (femmes) du Quotidien de l’art posait en juin 2021, alors que Paris accueillait les expositions « Peintres femmes 1780-1830, naissance d’un combat » au Musée du Luxembourg, « Elles font l’abstraction » au Centre Pompidou ou encore « Be AWARE. A History of Women Artists » à la BNF.

Et puis pourquoi scinder les histoires, parler d’« artistes femmes » – a-t-on jamais parlé « d’artistes hommes » ? – quand beaucoup de ces artistes se positionnent au-delà des questions de genre ? Ces expositions collectives d’« artistes femmes » sont paradoxales : « Très souvent, on les expose pour dire qu’avant tout elles sont des artistes, observe Justine Bohbote. On veut effacer le genre alors même qu’il est le critère de sélection de l’exposition. » (…) «« Artistes femmes », c’est un pis-aller du langage correspondant à ce moment de relecture », nuance Christine Macel, commissaire de la remarquable exposition « Elles font l’abstraction ». Pour elle, il n’y a d’autre choix que de « révéler le processus d’invisibilisation des femmes en raison de la domination masculine ». Et de mettre au défi les visiteurs (sic) de reconnaître à l’entrée les portraits des quelque 110 femmes présentées. La conservatrice a su éviter l’écueil du féminin et de l’essentialisme tout en se gardant du catalogage. « Aligner des noms de femmes, ce n’est pas efficace, elles disparaissent à nouveau si on ne les identifie pas clairement, si on ne leur donne pas une place dans un récit, si on ne met pas en évidence les tournants qui ont marqué cette histoire », poursuit-elle.

« Faut-il (encore) des expositions 100% « artistes femmes » ? », Le Quotidien de l’art

Comme Titiou Lecoq l’explique dans Les Grandes oubliées – Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes, le problème n’est pas tant qu’il n’y avait pas de femmes artistes (ou cheffes ou autrices ou chevaleresses) mais qu’elles ont été effacées des livres d’histoire. Les expositions, et notamment celles organisées par les institutions mastodontes du monde de l’art, comme Le Centre Pompidou en France, sont des catalyseurs d’histoire qui permettent de rendre visibles des femmes du passé et du présent en leur donnant, comme le dit Christine Marcel citée ci-dessus, « une place dans un récit ». A titre personnel, l’exposition sur Elisabeth Vigée Le Brun au Grand Palais en 2015 a été un moment de révélation non seulement sur cette artiste mais de manière générale sur la place des femmes dans le monde de la peinture de l’époque. L’importante médiatisation de cette exposition et donc de celle à qui elle était consacrée à travers des livres, magazines, documentaires, podcasts… a eu un effet durable sur la connaissance de cette artiste : un avant/après qui est visible dans les recherches faites sur Internet. Google Trends montre que plusieurs années après l’exposition le volume de recherches en ligne sur Elisabeth Vigée Le Brun se maintient à un niveau supérieur à celui d’avant l’exposition. L’effet de la visibilisation est pérenne.

Mais comment rendre visibles les femmes dans le monde de l’art quand le mot « artiste » lui-même est en français moderne un mot épicène, c’est-à-dire qu’il « peut être employé au masculin et au féminin sans variation de forme » comme libraire ou élève qui désignent n’importe qui quel que soit son genre ?

Je trouve cette question intéressante car, à travers quelques exemples récents, elle permet plus largement de poser la question des stratégies que l’on peut mettre en oeuvre pour s’assurer non seulement de décrire correctement le contenu de l’exposition mais aussi de rendre visibles les femmes dès son titre (et donc son affiche), des éléments visibles dans l’espace public par tout le monde, que l’on aille ou pas voir l’expo en question. Elle pose ainsi une alternative cruciale et déterminante en matière de langage inclusif : neutraliser par des formulations non genrées ou visibiliser par un féminin explicite ?

Femmes artistes ou artistes femmes ?

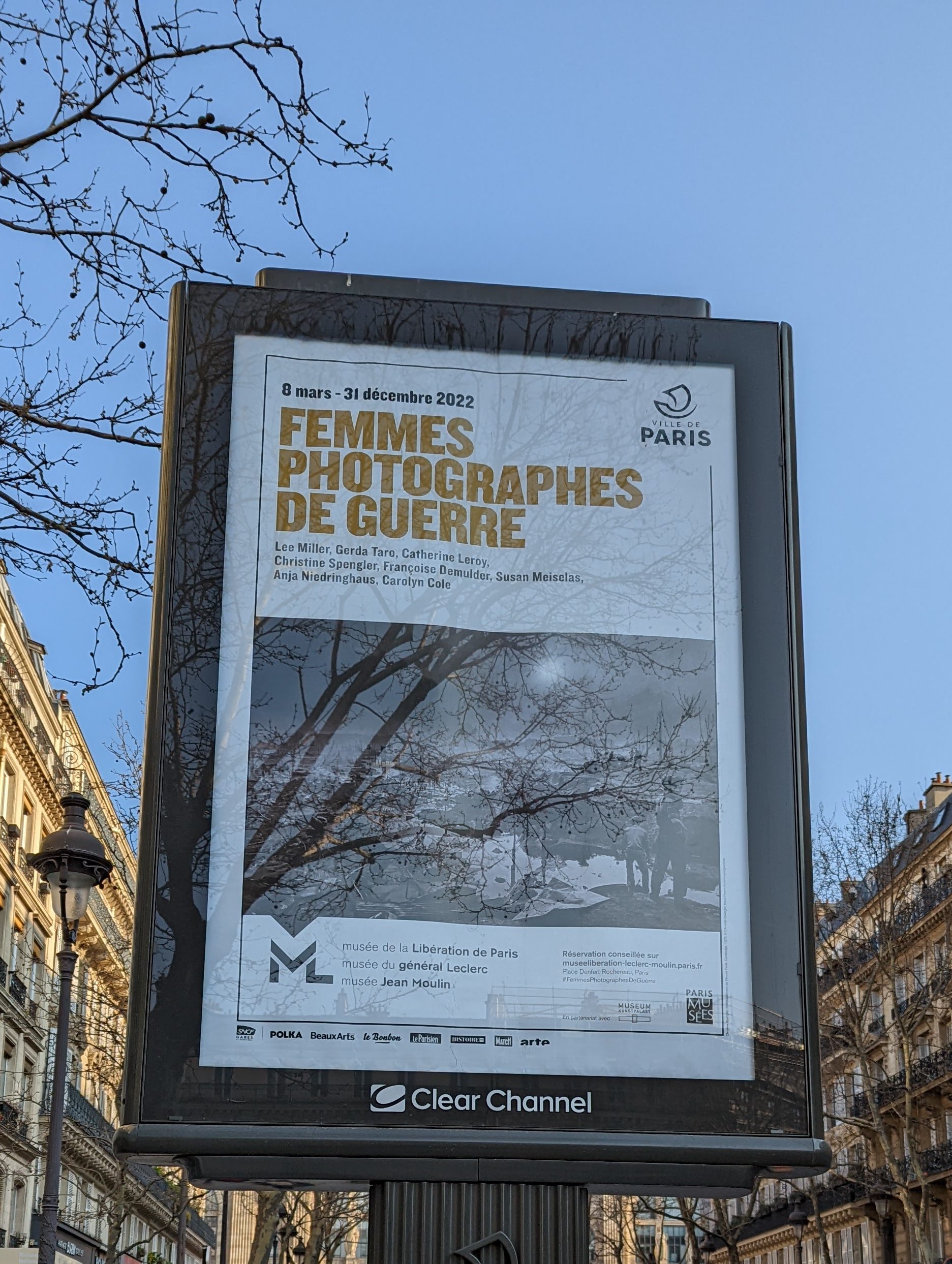

L’option la plus évidente est celle d’ajouter le mot femme au mot épicène comme « Peintres femmes » ou « Femmes photographes de guerre ».

Trois choses à noter ici : l’ordre de mention n’est pas le même dans ces deux exemples, le mot « femmes » étant placé tantôt avant tantôt après le mot « peintres » ou « photographes ». En théorie, l’ordre de mention a son importance car des études de psycholinguistique ont montré qu’on a tendance à dire en premier le mot qu’on considère le plus important. Je ne vais pas tirer de conclusion sur l’intention des curateurs et curatrices de ces expositions-là car d’autres critères rentrent aussi en considération dans le choix d’un titre, néanmoins, on pourrait discuter de ce que la position du mot « femmes » apporte comme sens supplémentaire : veut-on mettre l’accent sur le genre (femme) ou la fonction (peintre, photographe) ? Parler d’artiste femme ou de femme artiste introduit-il une nuance où la fonction prédomine (une artiste avant tout qui est aussi une femme par ailleurs) ou bien le genre (une femme avant tout qui est aussi une artiste par ailleurs) ? Cela semble être un détail mais dans un monde qui a tendance à essentialiser les compétences (il y aurait par exemple un leadership féminin comme une cuisine féminine), savoir si féminin décrit le genre d’une artiste ou son style prend toute son importance.

Les mots épicènes, faux amis du langage inclusif ?

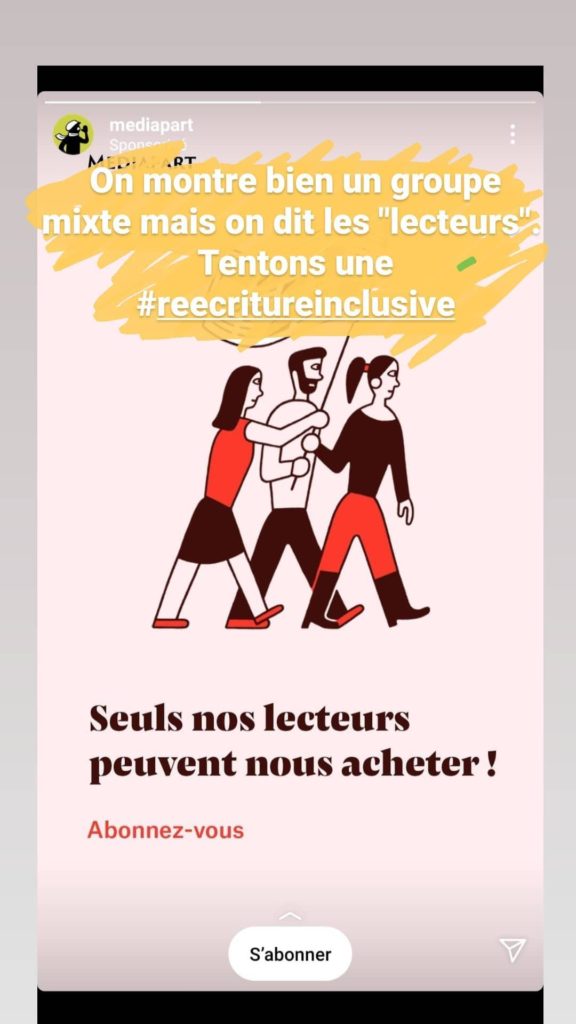

Deuxième chose à noter : ces exemples sont de parfaites illustrations que les mots épicènes, notamment utilisés de manière englobante au pluriel, sont censés désigner des groupes mixtes comprenant hommes et femmes mais qu’en réalité ils ne rendent pas visibles tout le monde. Leur interprétation est par ailleurs victime de nos biais et stéréotypes de genre. En bref, dire « les artistes » ne convoquent pas nécessairement l’image de femmes.

Très concrètement, si on enlevait le mot « femmes » de ces affiches, et surtout de la seconde qui évoque un champ d’action particulièrement assimilé aux hommes (la photographie sur un terrain de guerre), il y a fort à parier qu’une personne interrogée au hasard dans la rue n’aurait pas envisagé la possibilité que des photographies prises par des femmes y soient exposées.

C’est ce qu’a par ailleurs démontré un sondage de 2021 mené dans le cadre d’une étude conjointe de Mots-Clés avec Google : on a demandé à 3 groupes de nommer des personnes célèbres dans différentes fonctions et on a noté combien de femmes et d’hommes étaient spontanément cités en fonction de la formulation de la question :

– une formulation genrée au masculin générique : « citez deux écrivains célèbres »

– une formulation épicène : « citez deux personnes célèbres pour leurs écrits »

– une formulation inclusive par énumération : « citez deux écrivains ou écrivaines célèbres ».

Systématiquement, la formulation genrée au masculin dit générique a suscité deux à trois fois moins de noms de femmes que les deux autres formulations, et la formulation épicène a suscité en général moins de noms de femmes que la formulation inclusive (avec énumération).

Ce que cela signifie, c’est que si l’on veut que les gens pensent à des femmes face au titre d’une expo, d’un film ou d’une série, il faut mettre de manière visible le mot femme ou le nom de la fonction au féminin et non pas les noyer dans un masculin dit générique. Et quand le terme épicène désigne une profession majoritairement perçue comme masculine (comme philosophe ou artiste, même si c’est de moins en moins le cas), il sera d’autant plus difficile de faire émerger l’image de femmes dans les représentations sans mention explicite du féminin.

D’ailleurs, le principe de visibiliser les personnes par l’explicitation du mot qui les représente, quitte à frôler la redondance, peut aussi s’appliquer à d’autres dimensions de l’identité que le genre. C’est par exemple le cas dans l’exposition « Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie » au Mémorial de la Shoah.

On aurait pu imaginer que le mot « homosexuel » et donc l’homosexualité qui comprend le lesbianisme aurait suffit à décrire les personnes dont on parle. Mais de même que les femmes ont été invisibilisées dans l’histoire du monde, les lesbiennes l’ont aussi été dans l’histoire LGBTQIA+. Expliciter leur présence dans l’exposition dès son titre, c’est déjà participer à les rendre visibles, et s’assurer qu’on va aussi s’attacher à décrire leur destin spécifique.

Si l’exposition avait été intitulée au masculin générique « Homosexuels dans l’Europe Nazie » ou en mode épicène « Personnes homosexuelles dans l’Europe Nazie » (formulation peu naturelle de toute façon), avec une image représentant par ailleurs un homme, on aurait pu s’imaginer très légitimement que l’expo ne concernait que les hommes gays, ce qui n’était pas le cas. Au-delà de rendre les lesbiennes invisibles, ce titre aurait même été imprécis car il n’aurait pas décrit la réalité de l’exposition. Il ne s’agit même plus de visibiliser les lesbiennes mais de choisir un titre dont le sens est pertinent.

Féminiser les noms de métiers, la base

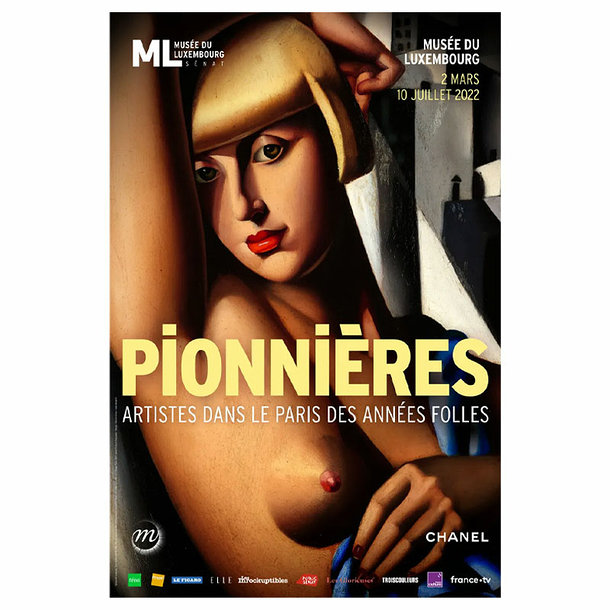

Je vous avoue que quand j’ai vu l’affiche de l’exposition au Musée du Luxembourg, « Peintres femmes, 1780-1830 Naissance d’un combat », j’ai été fâchée. N’aurait-il pas été génial d’appeler cette expo simplement « Peintresses », mot communément employé jusqu’au 17e siècle au moins et le début de la masculinisation de la langue française, tout comme chevaleresse au Moyen-Âge ?

Employer le féminin des noms de métiers, c’est une des trois conventions de base du langage inclusif : j’ai déjà expliqué pourquoi je préfère dire autrice, mairesse et entrepreneuse plutôt qu’auteure, maire et entrepreneure afin de rendre visibles et audibles le féminin des noms de métiers. Le Musée du Luxembourg avait ici une excellente opportunité non seulement de faire preuve de précision historique en employant le mot « peintresse » présent dans la langue française de l’époque couverte par l’exposition, mais aurait pu s’éviter le double « peintres femmes » et participer à réhabiliter un mot attesté, précis et qui a le mérite de distinguer clairement un peintre d’une peintre(sse) sans le risque d’essentialiser. D’autant que le mot « peintresse » est tout à fait compréhensible comme un féminin et aurait même pu piquer la curiosité de celles et ceux qui auraient été surpris par ce terme.

Neutraliser ou visibiliser : le verdict

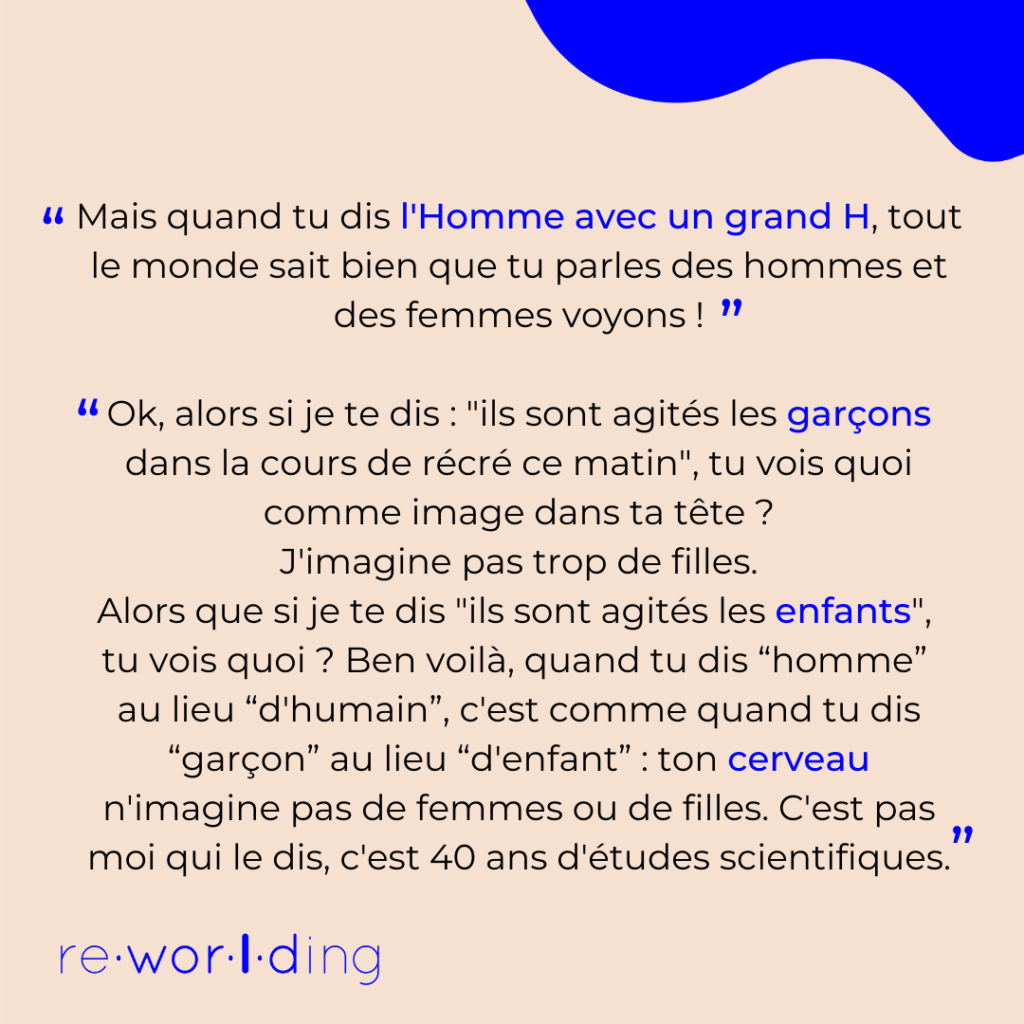

Remettons les choses en perspectives : la base du langage inclusif est de ne pas tout dire au masculin dit générique car notre cerveau voit des hommes quand on lu parle au masculin, même s’il a appris à l’école que le masculin peut représenter tout le monde. Ce n’est pas moi qui le dit mais 40 ans d’expérimentations scientifiques.

Toutes les méthodes qui permettent d’éviter le masculin générique sont donc recevables, qu’il s’agisse de termes épicènes comme « cinéaste » plutôt que « réalisateur », de termes englobants comme « le corps enseignant » plutôt que « les professeurs », ou d’énumération (aussi appelée double flexion ou doublets) comme « curateur et curatrices » plutôt que simplement « curateurs ».

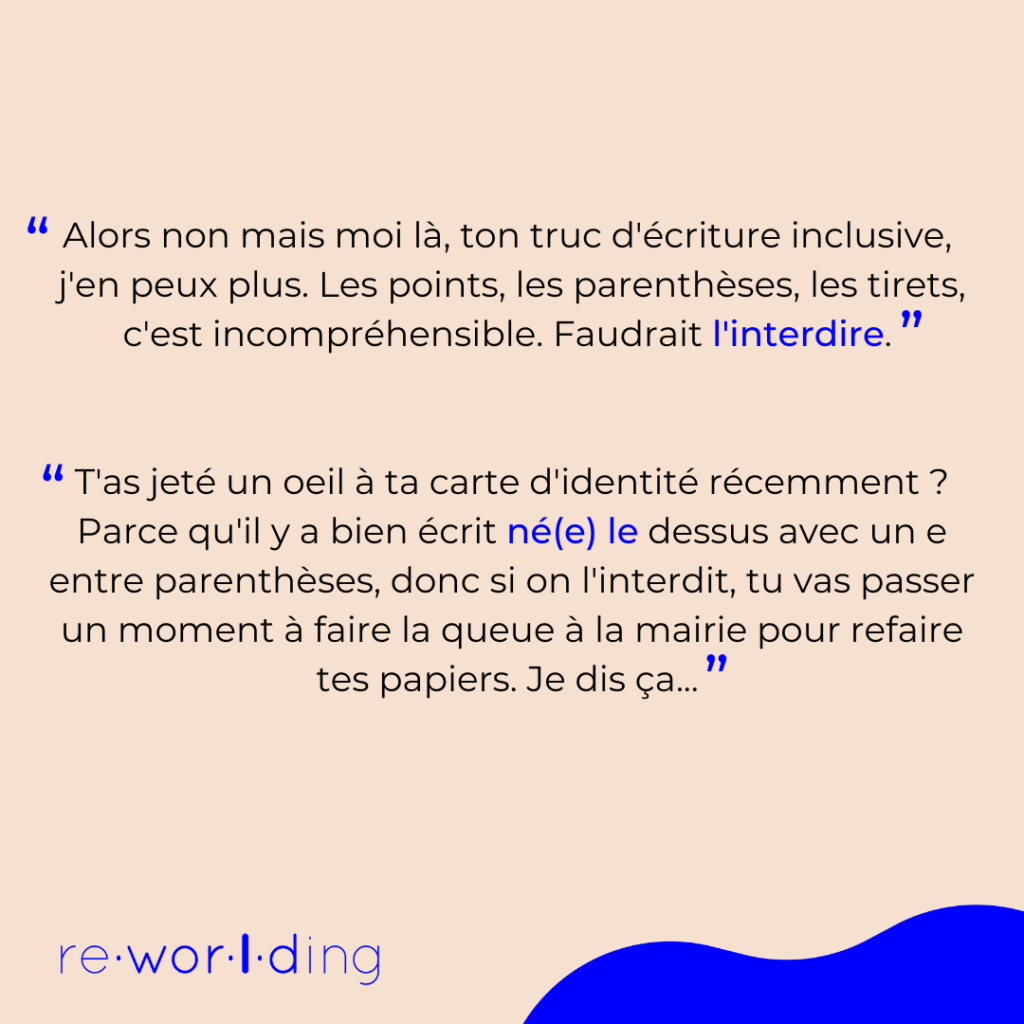

Aussi, dans un texte ou un discours, et pour assurer la fluidité du style, on va alterner entre ces différentes options. Le principal défi de celles et ceux qui veulent écrire en inclusif est de ne pas « traduire » un texte au masculin en mettant des doublets partout, ce qui alourdit le texte et apporte de l’eau au moulin des personnes opposées au langage inclusif parce que ça serait « moche ».

Mais il faut avoir conscience que toutes ces options n’ont pas la même efficacité si notre objectif est de rendre visibles les femmes dans l’espace public et médiatique.

Les termes épicènes et englobants qui neutralisent dans une formulation non genrée cachent les femmes dans un ensemble là où, notamment dans les métiers où elles sont particulièrement sous-représentées, on voudrait rendre visible leur présence. Par exemple, je vais préférer dire « les développeurs et développeuses » à n’importe quelle autre formulation inclusive car je veux dire le mot « développeuse » pour les faire exister, alors qu’elles ne représentent en France que 15% des ingénieur·es informatiques.

Dans les cas où le mot qui convient est épicène, comme artiste ou photographe, l’explicitation du féminin est indispensable : en ajoutant le mot femme, donc, ou en jouant sur les déterminants pour faire exister le féminin (avec « un ou une » ou un·e à l’écrit).

D’ailleurs « artiste » est un mot très large, et il comporte beaucoup de nuances qui peuvent être féminisées : plasticienne, performeuse, scrulptrice, dessinatrice, illustratice et même peintresse.

Quand le féminin peut se distinguer du masculin, je préfèrerai cette option car le féminin explicite sera toujours pour moi le meilleure gage de la visibilisation des femmes.

Quand j’ai vu l’affiche de l’exposition Pionnières, j’étais donc ravie à l’idée d’aller la visiter (qui aurait d’ailleurs pensé à l’appeler « Femmes pionniers » ?). Jusqu’à ce que je m’interroge à nouveau : montrer un sein était-il indispensable ? Peut-être fallait-il rendre l’exposition plus… sexy ? Mais c’est un autre débat.