Ces dernières semaines, l’actualité autour de l’écriture inclusive a été assez intense. Entre les suppressions de subventions à des associations qui utilisent l’écriture inclusive, les atermoiements politiques de la Région PACA à ce sujet, et des décisions de justice favorables à cette même écriture inclusive utilisée par la Mairie de Paris, on ne sait plus trop où penche la balance en ce moment. Et cette hésitation est bien naturelle parce qu’au cœur de ces évènements, il y a une question : peut-on interdire l’écriture inclusive ?

Alors que j’écris cette question, un bon vieux réflexe de lycéenne me revient : analysons les termes du sujet comme au bac philo. « Peut-on interdire l’écriture inclusive » pose d’autres questions : qui a potentiellement ce pouvoir ? Est-il possible de réaliser cette interdiction dans la pratique ? À qui peut-on l’interdire ? De quoi parle-t-on quand on dit « écriture inclusive » ?

Aucune des réponses à ces questions n’est totalement évidentes et c’est ce qui les rend à la fois complexes et passionnantes.

Pour que ça reste digeste et compréhensible, découpons donc cette réflexion en plusieurs morceaux :

- le contexte : quelle est l’actualité juridique autour de l’écriture inclusive ?

- l’état des lieux juridiques : que dit la loi ?

- les cas pratiques : qui peut interdire l’écriture inclusive à qui ? Et qu’est-ce que ça veut dire pour nous dans notre quotidien ?

Le contexte juridique : 2025, une année mouvementée pour l’écriture inclusive

Interdire ou promouvoir l’écriture inclusive ?

Depuis que l’écriture inclusive est devenue un sujet de débat en France en 2017, de nombreuses actions ont été menées par les personnes qui y sont réfractaires pour tenter de l’interdire :

- des propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée Nationale pour interdire l’écriture inclusive dans les documents administratifs, les manuels scolaires ou même dans tout document ou support de communication destiné au grand public (des modes d’emploi de la cafetière à la publicité). La dernière proposition en date a été déposée en février 2025 mais comme la dizaine (au moins) de propositions déposées avant elle, elle reste à l’état de projet de loi.

- des circulaires ont été diffusées, dont les plus connues sont la circulaire du Premier Ministre Edouard Philippe de 2017 (qui recommande tout de même la féminisation des noms de métier) et la circulaire Blanquer (du nom de l’ancien Ministre de l’éducation) de 2021 qui interdisent aux fonctionnaires l’utilisation de l’écriture inclusive.

- certaines municipalités ont fait voter des délibérations en conseil municipal pour l’interdire dans les écrits officiels de la commune, comme à Lavaur en 2021.

En parallèle de ces tentatives d’interdictions, de nombreux guides de recommendations pour promouvoir l’écriture inclusive ont été publiés, par des associations mais aussi des institutions publiques, comme le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui a rendu publique en 2022 la version mise à jour de son Guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe, qui recommande la féminisation des noms de métiers, l’utilisation de l’ordre alphabétique dans les énumérations ou encore la ponctuation inclusive avec le point médian.

On comprend donc déjà que même au sein des institutions publiques et de l’État, il n’y a pas consensus.

Décisions de justice ou décisions politiques ?

Plus récemment, j’ai parlé sur les réseaux sociaux d’une série d’évènements significatifs sur l’interdiction de l’écriture inclusive :

- le président de la Région PACA, René Muselier, a fait voter en avril dernier le retrait d’une subvention de 75 000 euros à une association locale, l’école de cinéma Kourtrajmé de Marseille qui accompagne des jeunes vers les métiers techniques du cinéma. La raison : l’école utilise l’écriture inclusive sur son site web.

Après un cycle médiatique et une enquête du Monde qui a mis à jour les pressions subies par tout le tissu associatif local sur ce sujet, Rene Muselier rétropédale et annonce qu’il ne pénalisera plus les associations sur ce motif, tout en y restant fermement opposé.

- au même mois d’avril, une décision du tribunal administratif de Paris a été confirmée par la Cour administrative d’appel : la Mairie de Paris a le droit de continuer à utiliser l’écriture inclusive, notamment sur les plaques commémoratives qui célèbrent les anciennes et anciens « Conseiller.es de Paris ». C’est cette graphie inclusive qui a été attaquée précédemment par l’association Francophonie avenir, qui la juge illisible, non française et partisane.

Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Paris déclare non seulement que l’écriture inclusive, c’est du français, mais elle va même jusqu’à affirmer que ça n’est une pratique politique ou idéologique (ce qui ne va pas sans m’interroger).

- le 31 décembre 2025, le Conseil d’État, la plus haute instance administrative en France, refuse de réouvrir ce dossier et rejette la demande de recours déposée par cette même association, validant de fait encore une fois la décision du Tribunal administratif de Paris.

Ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est qu’on est face à deux types de décisions différentes et il me paraît crucial de bien comprendre leur différence de nature : d’un côté, une Région prend une décision politique, basée sur un ensemble de convictions et de valeurs (c’est d’ailleurs en application de leur « trajectoire valeurs » que la région refuse « l’écriture inclusive dans l’administration régionale et dans tous les dossiers de subvention »), et très clairement portée par deux partis politiques de droite, les Républicains et le Rassemblement National.

De l’autre, un tribunal rend une décision de justice, basée sur les lois, les circulaires, les règlementations diverses, la jurisprudence. Cette décision de justice n’est cependant pas universelle car elle concerne un périmètre spécifique et elle rentre d’ailleurs en contradiction avec d’autres décisions de justice pré-existantes car l’interprétation des lois peut varier d’un tribunal à un autre.

Est-ce à dire qu’une décision de justice ne peut pas être politique ? Non, bien sûr.

Mais cela permet de faire preuve d’esprit critique face à une décision et de se demander : de qui émane-t-elle ? Quel est son fondement ?

Que dit la loi sur l’écriture inclusive ?

L’état des lieux juridique

Je ne suis ni juriste ni avocate aussi je préfère laisser la parole aux expert·es comme Elena Mascarenhas qui écrit des articles et post passionnants sur le langage inclusif par le prisme du droit et de la philosophie. Sur le site du cabinet Landot et associés, vous trouverez également un article ultra détaillé (avec une vidéo) qui fait un état des lieux complet de la question juridique autour de l’écriture inclusive.

Voilà ce que vous pouvez en retenir

- I. Pour les agents de l’Etat, il n’y a pas de débat (en vertu de l’application de la circulaire Philippe de 2017, déjà citée, NDLR)

- II. Plus largement, les autorités administratives peuvent, comme vient de le rappeler le Conseil d’Etat en décembre 2024, interdire dans les services publics (comme celui de l’éducation, par exemple) relevant de leur responsabilité de recourir à certains éléments de l’écriture inclusive, notamment le point médian. A cette occasion, la Haute Assemblée a également confirmé que les règles de féminisation en vigueur dans l’enseignement (circulaire du ministre de l’éducation nationale du 5 mai 2021) ne sont pas contraires au droit national ou au droit européen.

- III. L’administration peut donc refuser de passer à l’écriture inclusive et elle peut l’interdire dans ses services publics. Mais, inversement, peut-elle décider de l’adopter ? Le TA (Tribunal administratif) de Paris dit que… OUI en 2023 comme en décembre 2024. Ce que la CAA (Cour administrative d’appel) de Paris a confirmé en avril 2025. Le TA de Grenoble répond que NON. Mais derrière ces divergences, se cachent des différences quant aux moyens soulevés (respect du français ? intelligibilité ? difficulté pour les personnes en situation de handicap ? Ces trois moyens sont, en droit, fort différents) et aux cas d’espèce.

Cela vous paraît compliqué ? Je comprends, ça l’est.

D’abord, parce que ce résumé laisse entendre que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne : on peut interdire l’écriture inclusive aux agent·es de l’État, mais quid des autres citoyen·nes ?

Ensuite, parce qu’il introduit une distinction entre « certaines éléments de l’écriture inclusive ».

Il faut donc clarifier ces 2 points.

Quelle écriture inclusive veut-on interdire ?

Ça ne sera pas une surprise pour vous si vous lisez régulièrement mes articles : la plupart de ces propositions de lois ou circulaires veulent interdire 2 éléments de l’écriture inclusive spécifiquement.

- l’utilisation de la ponctuation inclusive, et en général le point médian qui est le plus polémique de tous les signes de ponctuation

- l’utilisation de néologismes inclusifs, comme le néo-pronom « iel » qui est le plus polémique d’entre les mots nouveaux.

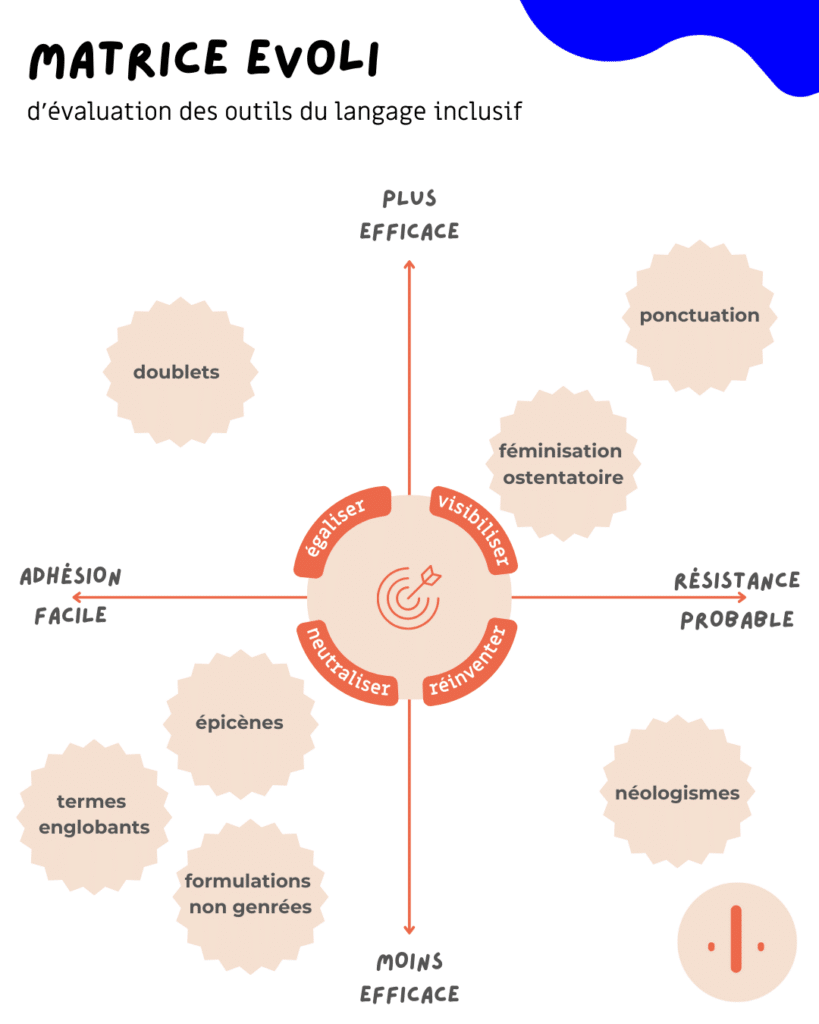

Mais je rappelle que le langage inclusif (expression que je préfère de loin à écriture inclusive, entre autre pour éviter cette confusion) est une palette d’outils bien plus vaste qui comprend également la féminisation des noms de métiers, les doublets, l’utilisation des mots épicènes, des termes englobants, des formulations non genrées… et même au-delà de la question du genre, le choix d’un vocabulaire précis pour parler des personnes historiquement discriminées.

Or, la plupart de ces outils ne posent de problèmes à personne :

- la féminisation des noms de métiers est recommandée dans l’administration depuis la circulaire Fabius de 1986, réitérée par Lionel Jospin en 1998.

- l’utilisation des doublets est pratiqué par tous les Présidents de la République depuis De Gaulle qui ont tous commencé leurs discours par « Françaises, Français », y compris Emmanuel Macron, opposé à « l’écriture inclusive » mais qui la pratique pourtant à l’oral.

- les mots épicènes, termes englobants et autres reformulations sont de simples choix de vocabulaires : est-ce que ça viendrait à l’idée de quelqu’un d’interdire à des journalistes de dire « le personnel soignant » plutôt que « les infirmières et les docteurs » ? Ou les cinéastes plutôt que les réalisateurs ? Non, pourtant ce sont des choix de vocabulaire plus inclusifs.

- la ponctuation inclusive ou les néologismes sont des options du langage inclusif : mais comme tout ce qui est optionnel, ce n’est pas obligatoire. On peut toujours faire autrement.

- d’ailleurs, il y a une forme d’hypocrisie à s’attaquer à la ponctuation inclusive (le point médian) quand la parenthèse est, elle, utilisée depuis des décennies par l’administration française avec une intention inclusive, sur des formulaires, des sites web, des documents officiels, sans que cela ne pose de problème à personne.

Plutôt que de parler d’interdiction de l’écriture inclusive, on devrait donc parler d’interdiction du point médian et des néologismes, ça serait déjà plus clair et précis.

Cas pratiques : est-il vraiment possible d’interdire l’écriture inclusive ?

Qui peut interdire l’écriture inclusive à qui ?

Pour interdire l’écriture inclusive à quelqu’un, il faut qu’il existe un rapport d’autorité.

J’ai l’autorité parentale sur mes enfants, je peux leur interdire de jouer 6 heures d’affilé à Fortnite.

L’État a autorité sur ses fonctionnaires qui sont dans un rapport de subordination hiérarchique : ces mêmes fonctionnaires doivent donc se plier aux circulaires citées, comme par exemple dans l’éducation nationale.

Une entreprise a une forme d’autorité sur ses salarié·es à qui elle demande de respecter les termes du contrat de travail, les règlements intérieurs et diverses obligations ou interdictions jugées pertinentes dans la cadre du travail : ainsi, il semble raisonnable de dire qu’une entreprise, organisation ou association peut interdire à ses salarié·es ou partenaires en contrat d’utiliser l’écriture inclusive dans le cadre professionnel. A ce titre, on pourrait très bien imaginer qu’une personne soit licenciée si elle utilise l’écriture inclusive au travail alors que son entreprise l’interdit.

L’État, dans sa mission de servir l’intérêt général, promulgue aussi des lois qui peuvent contraindre les organisations à certaines pratiques ou en interdire d’autres : par exemple l’interdiction de certains produits cancérogènes dans l’agriculture ou encore l’obligation d’utiliser la langue française dans la publicité, comme exigée par la loi Toubon de 1984 (qui impose de traduire les mots étrangers en français, d’où les astérisques qui renvoient souvent à une traduction en bas d’affiche).

Mais comme le montre l’adoption récente de la loi Duplomb, les lois changent, et servent aussi un agenda politique qui varie dans le temps. Or les temps actuels sont plus réactionnaires que progressistes.

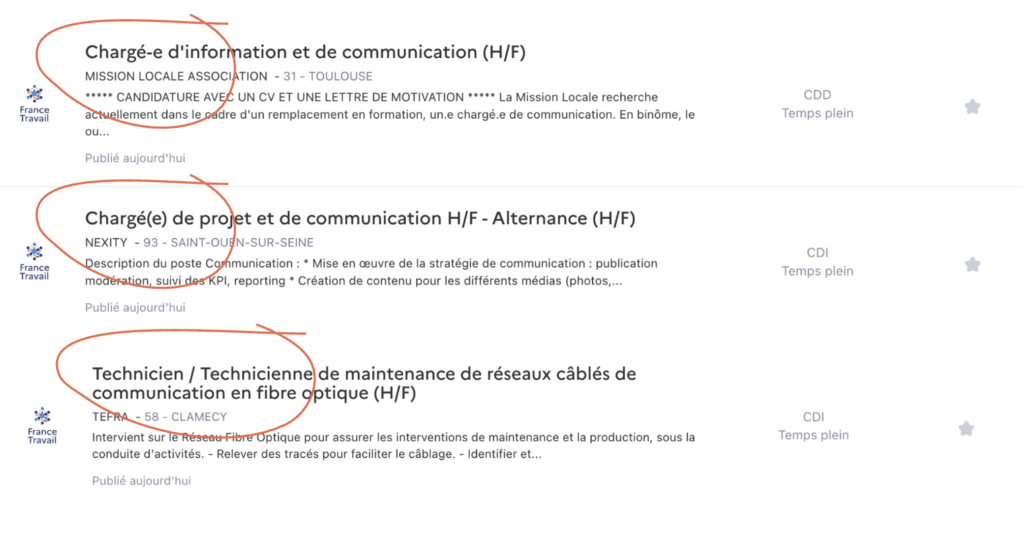

Par ailleurs, il est très difficile pour l’État de s’assurer de l’application de l’interdiction du langage inclusif pour ses propres administrations ou agent·es. Par exemple, de nombreux sites dépendants du gouvernement utilisent de la ponctuation inclusive comme France Travail : les offres d’emploi sur le site de France Travail utilisent différents outils du langage inclusif (et on s’en réjouit car on sait que les femmes postulent plus à des offres écrites en inclusif).

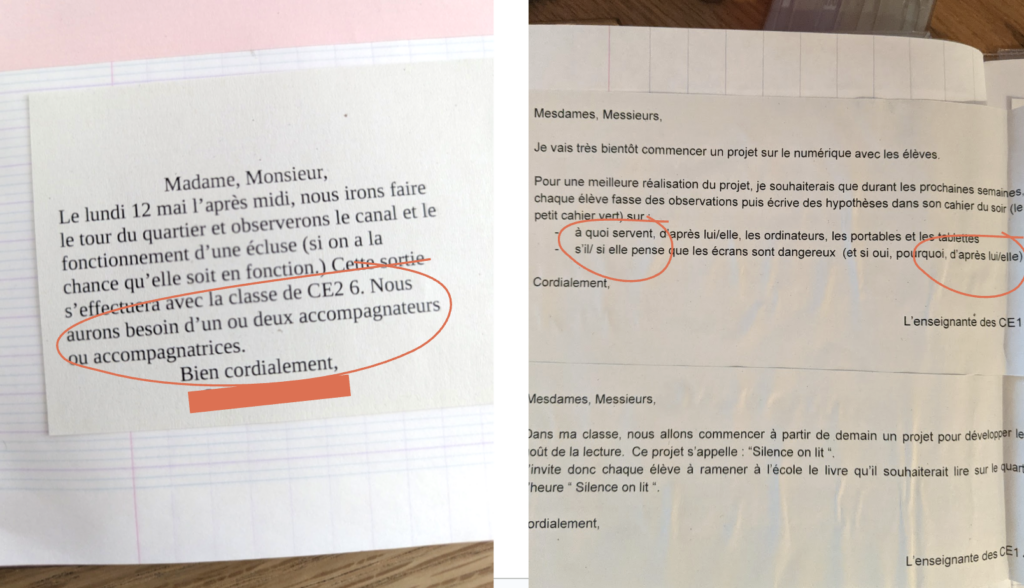

De même, j’ai 3 enfants scolarisés et je reçois régulièrement des messages de l’école en inclusif, avec diverses méthodes.

Mais qu’en est-il des citoyennes et citoyens ? Peut-on nous interdire de parler comme on le veut ?

Le français est à nous !

J’emprunte ce titre à Maria Candea et Laelia Veron, linguistes et autrices de « Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique ».

Dans ce titre, elles répondent à une idée très répandue : la langue française serait le fruit de règles et de lois immuables, décidées par des autorités telles que l’Académie française, auxquelles on ne peut déroger sous peine de contrevenir au bon usage.

Quand on s’intéresse à la linguistique (la science qui a la langue pour objet), on comprend assez vite que voir la langue française de la sorte est un carcan qui nous enferme, et qu’on attribue à certaines institutions beaucoup plus d’autorité qu’elles n’en ont en réalité.

Car les linguistes l’affirment : ce qui fait la langue, c’est l’usage. C’est-à-dire que ce qui fait que le français que nous parlons aujourd’hui est ainsi, est la manière dont les locutrices et locuteurs du français (les gens qui le parlent) s’en sont emparés et l’ont fait évoluer dans le temps. C’est en ce sens que le français est à nous !

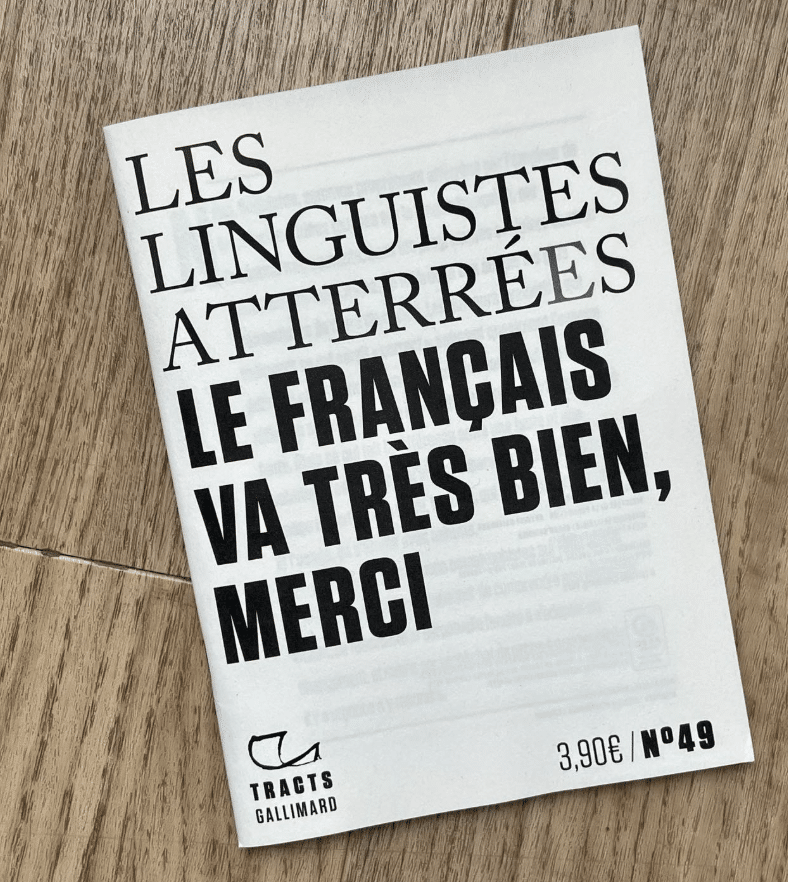

Le collectif des Linguistes atterrÉes l’explique très bien dans son tract « Le français va très bien, merci ! » où sont déconstruits 10 préjugés sur la langue française. Extrait :

4. Le français n’est pas réglementé par l’Académie française

L’Académie française n’a aucun pouvoir sur la langue. L’institution n’a pas de lien direct avec le ministère français de l’Éducation nationale et ne participe aucunement à l’élaboration des programmes scolaires de français, ni en France ni dans le reste de la francophonie. L’Académie n’édicte pas de loi, ni de circulaire elle-même, et ne peut aucunement sanctionner des usages linguistiques qui ne suivraient pas ses « recommandations ». Son seul pouvoir concret : autoriser la publication au Journal officiel de la République française de termes issus du travail des commissions ministérielles de terminologie, auxquelles elle participe. (…)

En définitive, qui a le pouvoir sur la langue ? Toutes celles et ceux qui la parlent.

Mais alors on fait quoi, nous ?

Dans le cadre professionnel, cela dépend donc de ce que votre entreprise décide, vous l’aurez compris. Si votre organisation n’a rien acté, vous pouvez tester et voir ce qu’il se passe, notamment sur les formes les plus remarquables de l’écriture inclusive comme le point médian.

Dans votre pratique personnel, rien ne peut vous empêcher en théorie de vous exprimer comme vous le souhaitez, dans la forme qui vous convient le mieux.

Mais dans la pratique, je recommande tout de même de prendre cette décision en conscience, parce que la pratique de l’écriture inclusive, même si elle ne peut pas être interdite formellement aux individus, peut avoir des conséquences très concrètes.

Au-delà de créer de la résistance et la nécessité de vous justifier auprès de vos proches qui peuvent, comme 58% des internautes en France, y être farouchement opposés, vous pouvez y perdre : comme l’école Kourtrajmé qui a perdu 75 000 euros de subventions, l’écriture inclusive peut avoir un coût.

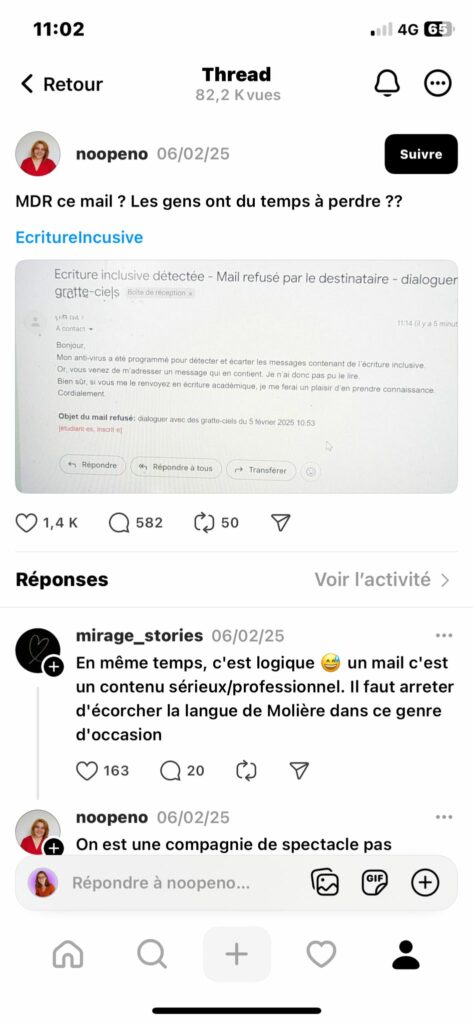

Par exemple, celui de voir vos emails non lus par certaines personnes qui affirment haut et fort refuser de lire tout message manifestement écrit en inclusif. On pourrait dire qu’on s’en fiche de ces gens mais ce n’est pas si simple parce qu’on ne choisit pas toujours avec qui on organise un évènement sportif dans son village ou une fête à l’école.

C’est pourquoi avoir conscience que le langage inclusif est une boîte à outil qui offre une palette d’options variées, dont certaines créent plus facilement l’adhésion que d’autres, permet d’être agile dans sa pratique du français inclusif. Et de choisir en fonction de son contexte, de ses objectifs, des risques encourus, ce qui est le plus pertinent à un moment donné.

D’ailleurs, si ces différents options, leur efficacité et leur impact vous paraissent encore floues, j’ai imaginé pour vous aider une matrice d’évaluation des options du langage inclusif : son mode d’emploi et les exemples associés peuvent vous permettre de mieux vous y retrouver.

Pour résumer, voici les 3 grandes idées à retenir :

- oui il est possible d’interdire l’écriture inclusive dans certains cadres précis : quand il y a un rapport d’autorité (comme les fonctionnaires de l’État), dans un périmètre défini (une administration, une entreprise).

- mais cette interdiction ne peut concerner que 2 outils de l’écriture inclusive dont on peut très bien se passer : la ponctuation et les néologismes.

- dans sa pratique personnelle, on fait ce qu’on veut car même si l’Académie Française nous paraît très puissante, elle n’a en réalité aucun pouvoir pour nous imposer ou interdire notre manière de nous exprimer. Mais vu le niveau de polémique de ce sujet, il est important de réfléchir à l’impact que cette pratique peut avoir sur notre entourage.

Envie d’en savoir plus sur le langage inclusif, ses origines, ses conventions, et comment il inspire des expérimentations artistiques et typographiques ?

Découvrez l’enquête en 5 épisodes du podcast Mirage, et notamment l’épisode 2, Le langage inclusif, fabrique de l’égalité, dans lequel je suis interviewée.

Article mis à jour le 8 janvier 2026 pour insérer la décision du Conseil d’État du 31 décembre 2025.