Je n’arrive plus trop à me souvenir de la première fois où j’ai entendu le mot « racisé·e » mais il est très possible que ça ait été en écoutant un épisode du podcast La Poudre de Lauren Bastide, peut-être l’entretien avec Amandine Gay ou celui avec Aïssa Maïga, deux femmes noires oeuvrant dans le milieu du cinéma. Je me souviens en tout cas d’avoir été interpellée et même certainement choquée par l’utilisation de ce mot que spontanément je comprenais comme l’acceptation de l’idée qu’il y aurait plusieurs races et non une seule race humaine. Alors a commencé mon éducation (qui est loin d’être achevée) sur le mot « racisé·e » qui m’a permis de comprendre que c’était un outil utile et nécessaire pour penser le racisme et désigner les personnes qui le subissent. Alors qu’en parallèle grandissait mon intérêt pour le langage inclusif, j’ai commencé à faire des ponts entre ce mot et d’autres qui sont employés pour désigner des personnes qui subissent des discriminations comme « minorisé·e » ou « marginalisé·e » et même des mots qu’on rencontre plus souvent comme « handicapé·e ». Mais qu’ont ces mots en commun qui mérite, à mon sens, une analyse pour montrer l’importance des choix de langage pour un monde plus inclusif ? L’utilisation d’une forme de voie passive.

Être une personne racisée, c’est subir le racisme. Point.

En bref, voici ma compréhension du mot racisé·e : il sert à désigner les personnes non blanches qui subissent le racisme. Ce n’est pas une validation de l’existence de multiples races d’un point de vue biologique mais une reconnaissance de l’existence de races comme des constructions sociales menant à la formation de groupes hiérarchisés entre eux. Et même si aujourd’hui, les fondements biologiques de l’existence d’une seule race humaine sont très largement acquis, les conséquences de l’idée qu’il existerait une hiérarchie entre les groupes humains sont toujours visibles et infiltrées dans toutes les couches de nos sociétés : c’est ce qu’on appelle le racisme systémique qui fait que, même si une personne qui recrute pour un poste n’est pas consciemment raciste, elle sera moins susceptible de choisir des profils de personnes non blanches que l’inverse ou la raison pour laquelle la souffrance des femmes noires est moins bien prise en charge à l’hôpital.

Le mot racisé·e est entré dans le Dictionnaire Le Robert en 2018 avec la définition suivante : « Personne touchée par le racisme, la discrimination » et est dérivé du terme racisation qui a été conceptualisé par Colette Guillaumin dans son ouvrage L’idéologie raciste paru en 1972.

Le mots racialisé·e existe également, issue du concept de racialisation présent chez d’autres auteurs et il y a des nuances entre ces deux notions : la racialisation installe l’idée de hiérarchisation entre les races (comme des constructions sociales) là où la racisation ajoute la notion de domination.

Chez Guillaumin, la racisation désigne le processus par lequel un groupe dominant définit un groupe dominé comme étant une race. On comprend alors pourquoi c’est le terme « racisé » qui a été repris par les militant·es de l’antiracisme politique pour s’auto-désigner comme groupe soumis à un rapport de pouvoir racialisant. La racisation ne désigne donc qu’un aspect des processus de racialisation, celui de la production de l’assignation racialisante. Au contraire, si on reprend le cas des personnes blanches, elles sont racialisées mais en aucun cas racisées.

« Racisation ou Racialisation ? » de Sarah Mazouz dans Carnet de recherche Racismes, 06/10/2020

Le mot racisé·e a lui-même fait polémique, et pas seulement entre les personnes concernées par le racisme et les autres, mais au sein des anti-racistes ou des personnes non blanches : ce terme est vu par certain·es comme une résurgence néo-raciste qui viserait à remettre sur le devant de la scène le concept de race de manière délétère ou comme une autre manière de ramener les personnes non blanches à un statut de victime subissant leur couleur de peau (quelques exemples dans la section Utilisation politique du terme « racisé » et controverses de la page Wikipédia du mot racisation).

Mon objectif est d’encourager l’esprit critique sur les mots, aussi je vous laisse maintenant juger en conscience de votre choix sur l’utilisation ou non de ce terme : à titre personnel, je vais continuer à l’employer car c’est celui que je vois employé par les militant·es anti-racistes que je suis et que j’adhère au concept et l’existence du processus de racisation. Je l’emploie en premier lieu pour désigner des personnes dans le contexte d’une discussion où je veux mettre en avant la dimension discriminatoire d’un comportement ou d’une situation. Dans le cadre informel d’une conversation et pour décrire une personne (si même cette dimension de son identité doit être précisée), j’essaierai de trouver une alternative moins politisée pour ne pas ramener sans cesse les personnes à cette forme d’altérité imposée par le mot racisé·e. Par exemple, je peux dire simplement une personne noire (même si le terme racisé·e peut s’appliquer à toute personne non blanche).

Voici deux posts Instagram que j’ai trouvés très éclairants sur cette question, issus des compte Décolonisons-nous et Racisme invisible.

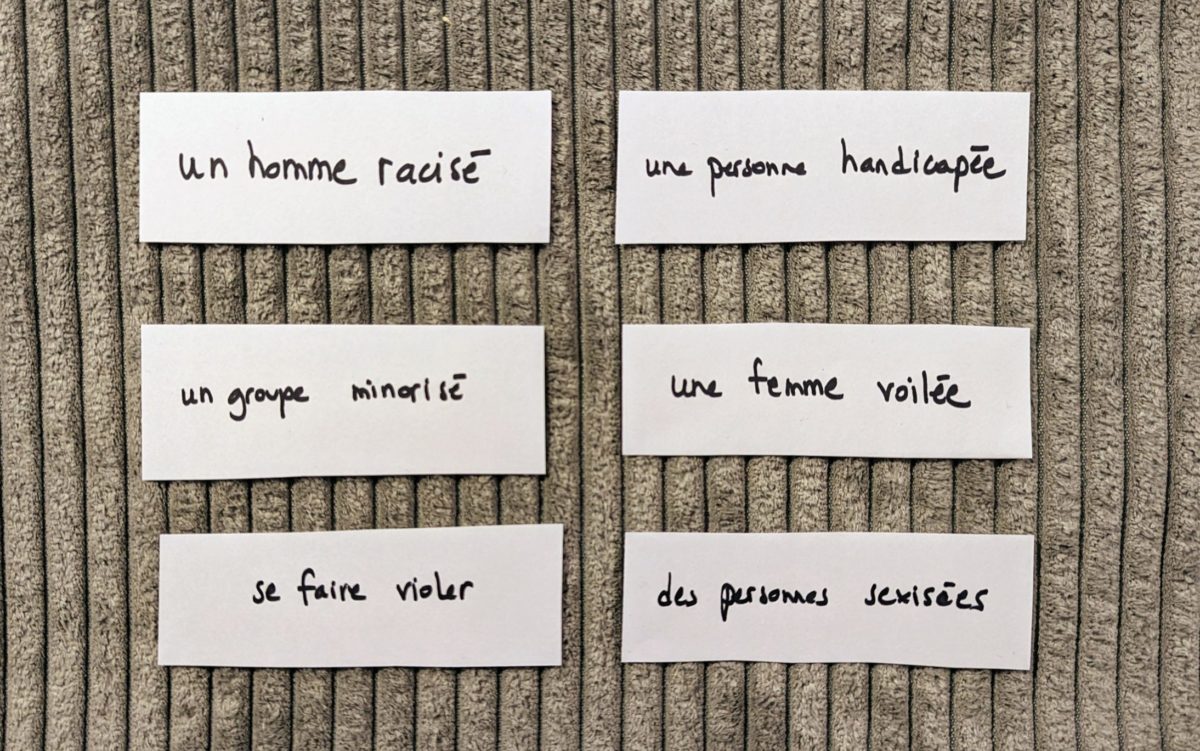

Personnes minorisées, sexisées, handicapées : le passif pour traduire une oppression

Définition : une phrase est à la voix passive lorsque le sujet de la phrase subit l’action. Sa forme la plus connue est celle qui consiste à utiliser l’auxiliaire être avec un verbe au participe passé (la table est nettoyée) éventuellement suivi par un complément d’agent (par Camille).

Mais on peut aussi traduire l’idée du passif (subir une action) en modifiant le verbe lui-même, par exemple en utilisant le suffixe -isé qui sert à traduire une idée de transformation (quand on féminise, on rend quelque chose féminin, whatever that means). Ce suffixe est omniprésent dans le vocabulaire qui sert à décrire les discriminations. Pourquoi ? Car il permet de traduire la dynamique où un groupe subit une d’oppression. On ne précise simplement pas qui oppresse car l’oppression est souvent sociale et non pas attribuable à un individu en particulier.

D’après Wikipédia la définition sociologique de l’oppression est « le mauvais traitement ou la discrimination systématique d’un groupe social avec ou sans le soutien des structures d’une société ».

En d’autres termes :

L’oppression sociale fait référence à l’oppression qui est réalisée par des moyens sociaux et qui a une portée sociale – elle affecte des catégories entières de personnes. (…) Ceux qui subissent le choc de l’oppression ont moins de droits, moins d’accès aux ressources, moins de pouvoir politique, moins de potentiel économique, une santé moins bonne, des taux de mortalité plus élevés et des chances globales inférieures.

Fondation canadienne des relations sociales

Dans la langue, le passif qui place le sujet en objet subissant une action me semble parfaitement traduire l’idée d’une oppression subie par des personnes discriminées.

Prenons quelques exemples.

On a pendant longtemps parler de minorités pour désigner « un groupe de personnes qui, en raison de leurs caractéristiques physiques ou culturelles, sont distinguées des autres dans la société dans laquelle elles vivent, par un traitement différentiel et inégal, et qui par conséquent se considèrent comme objets d’une discrimination collective » (Wirth, 1945, cité ici). Ce qui compte ici n’est pas tant l’idée de nombre que « l’expérience de la discrimination comme dénominateur commun d’un groupe social » (les femmes constituent la moitié de l’humanité et ne sont pas minoritaires, pourtant elle subissent un traitement différentiel et inégal).

J’y préfère le terme de groupes minorisés (ou aussi parfois marginalisés – qui sont de fait mis à la marge de la société) qui inscrit les individus y appartenant dans une forme d’oppression sociale.

De même, l’expression personnes sexisées a été proposée par des intellectuelles comme Colette Guillaumin déjà citée ou plus récemment Michelle Causse pour désigner les femmes subissant l’oppression liée à leur sexe. Dans une perspective plus large visant à dépasser l’association systématique sexisme/femmes, Juliet Drouar propose dans son ouvrage Sortir de l’hétérosexualité d’utiliser aussi ce terme pour désigner « l’ensemble des personnes subissant structurellement du sexisme » :

Le terme sexisé, en levant le voile sur les processus de construction sociale de la différence des sexes à l’origine du sexisme (avec le suffise « -isé ») permettrait de ne pas invisibiliser les personnes LGBTQI+. Sans pour autant empêcher d’utiliser les mots disponibles – trans, lesbiennes, femmes, intersexes, gay, bi·es, two-spirit – pour décrire les spécificités des oppressions sexistes et de leurs mécanismes concernant les différentes communautés.

Sortir de l’hétérosexualité, Juliet Drouar

Autre exemple : le mot handicapé·e est défini comme un nom propre dans le dictionnaire, c’est un participé passé substantivé, c’est-à-dire un participé passé utilisé comme un nom (même si je préfère dire une personne handicapée plutôt que une ou un handicapé). Pourtant, on peut considérer que c’est une sorte de forme passive. Ainsi, dans le podcast La Série Documentaire : Handicap, la hiérarchie des vies, une femme exprime sa préférence pour l’expression personne handicapée à celle de personne en situation de handicap, car le handicap est une oppression de la société validiste dans laquelle nous vivons : elle est handicapée par la société qui ne lui est pas accessible et ne fait que peu d’effort pour le devenir, car le fait d’être valide (sans handicap) est perçue comme la norme à laquelle les personnes handicapées doivent s’adapter.

A l’opposé du passif, la voix active pour redonner leur agentivité aux sujets

Dans le domaine des violences sexistes et sexuelles, le terme le plus emblématique de l’usage de la voix passive est le mot violée (que je mets au féminin par usage de l’accord de majorité, car l’écrasante majorité des victimes de viol sont des femmes) : une femme est violée par un homme. Rose Lamy, dans son ouvrage que je vous recommande grandement Préparez-vous pour la bagarre : défaire le discours sexiste dans les médias revient sur le traitement médiatique des viols et sur la fréquence de l’usage, dans les médias et dans la vie de tous les jours, de l’expression : « une femme se fait violer ». Sauf que se faire violer et être violée, ce n’est pas la même chose, car la première formulation inclut un verbe d’action (faire) qui implique que la femme victime a été pour quelque chose dans ce qui lui est arrivé. Cette formulation d’apparence banale contribue à la culture du viol, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques et des discours qui banalisent le viol, notamment en rejetant une partie de la faute sur la victime. Le fameux « elle l’a bien cherché avec cette jupe courte ». On peut même aller plus loin, comme Lucile Peytavin, autrice du génialissime Le coût de la virilité. Dans une tribune intitulée Parlons de violences machistes pour combattre ce fléau elle encourage à inverser le discours et parler de violences machistes plutôt que de violences faites aux femmes pour replacer l’agresseur (quasiment toujours un homme) comme sujet de l’action : un homme a violé une femme.

L’année vient à peine de commencer et déjà, trois féminicides ont été recensés en France. Les criminels seraient : un militaire de 21 ans dans le Maine-et-Loire, un employé de mairie en Meurthe-et-Moselle et un homme de 60 ans à Nice. Et combien de femmes ont été harcelées, violentées, insultées depuis que 2022 a pointé le bout de son nez ? Ou plutôt combien d’hommes ont harcelé, violenté, insulté des femmes ? Et si, pour combattre les « violences faites aux femmes » on commençait par parler de lutte contre la « violence machiste » ? (…) Mais qui viole, harcèle, agresse, tue les femmes ? Qui sont les auteurs à l’origine de ces violences ? Employer les termes de violences “faites aux femmes” n’apporte pas de réponse à cette question et même invisibilise les responsables. La difficulté à nommer les agresseurs est toujours bien présente !

3 JANVIER, 3 FÉMINICIDES. PARLONS DE « VIOLENCES MACHISTES » POUR COMBATTRE CE FLÉAU !, Lucile Peytavin dans Les nouvelles news

Je trouve très éclairant de prendre conscience des implications de l’utilisation de la voix passive pour rendre visible par le langage les mécanismes d’oppression. En parallèle, je trouve tout aussi pertinent de positionner, en creux, la voix active comme un moyen de réappropriation de ce qu’on appelle l’agentivité des personnes (celle sui sont opprimées comme celles qui oppriment).

En sciences sociales et en philosophie, l’agentivité, adaptation de l’anglais « agency » et utilisé notamment au Canada, est la faculté d’action d’un être, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou les influencer. En sociologie, l’agentivité est la capacité d’agir, par opposition à ce qu’impose la structure.

Wikipedia

Parler d’agentivité, notamment chez les personnes subissant des discriminations, c’est mettre l’accent sur leur capacité d’agir, sur leur capacité à être motrice de leur action et pas uniquement à les subir, dans une posture de victime qui serait nécessairement misérabiliste.

Cette manie de vouloir réduire au silence celles qui prennent la parole, un acte déjà éprouvant, est très parlante parce qu’être victime de discrimination n’est pas un ressenti : c’est un fait.

Marina Carlos, Je vais m’arranger, Comment le validisme impacte la vue des personnes handicapées

Il est humiliant d’être traité différemment et ce n’est pas se « victimiser » que de constater une réalité et la dénoncer afin qu’un réel changement s’opère.

D’ailleurs le verbe victimiser rentre aussi dans le cadre de cette réflexion : dit-on de soi-même qu’on se victimise ? Ou bien est-ce un outil pour désigner les personnes qui dénoncent leur statut factuel de victime pour détourner l’attention vers une posture de souffrance (légitime et indéniable) qui devrait inspirer la pitié ?

Un exemple pour illustrer cette idée d’agentivité : une femme voilée. Je partage le post Instagram de Miana Bayani, autrice féministe, musulmane et engagée qui explique comment l’usage de l’expression « une femme qui porte le hijab » replace les femmes concernées dans la position de sujet agissante, pas nécessairement comme la victime passive du choix d’un autre.

Sortir de sa zone de confort et de privilège

Comme je l’ai déjà expliqué, pour moi la notion de langage inclusif comprend celle de langage précis : employer les mots les plus justes possibles pour désigner les personnes. Utiliser (ou refuser) l’usage de la voix passive permet de créer des mots qui désignent des réalités concrètes, des expériences de la vie que l’on ne partage pas forcément (je rappelle que je suis une femme blanche, valide, hétérosexuelle) mais que des mots justes nous permettent de mieux appréhender pour en prendre conscience. Je vous partage ma pratique, je ne vous demande pas de l’adopter mais je vous encourage à garder un esprit ouvert et critique sur les mots qui désignent les discriminations car ils sont des outils à part entière pour les rendre visibles et les combattre.

Je finis par cette citation de la génialissime Brené Brown :

“Les gens refusent de participer à des conversations vitales sur la diversité et l’inclusion par peur de mal paraître, de dire quelque chose de faux ou d’être dans l’erreur. Choisir son propre confort plutôt que les conversations difficiles est l’illustration parfaite du privilège, et cela abime la confiance et empêche de parvenir à un changement significatif et durable1.

Brené Brown, Dare to Lead: Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts.

1 Traduction de “People are opting out of vital conversations about diversity and inclusivity because they fear looking wrong, saying something wrong, or being wrong. Choosing our own comfort over hard conversations is the epitome of privilege, and it corrodes trust and moves us away from meaningful and lasting change.”