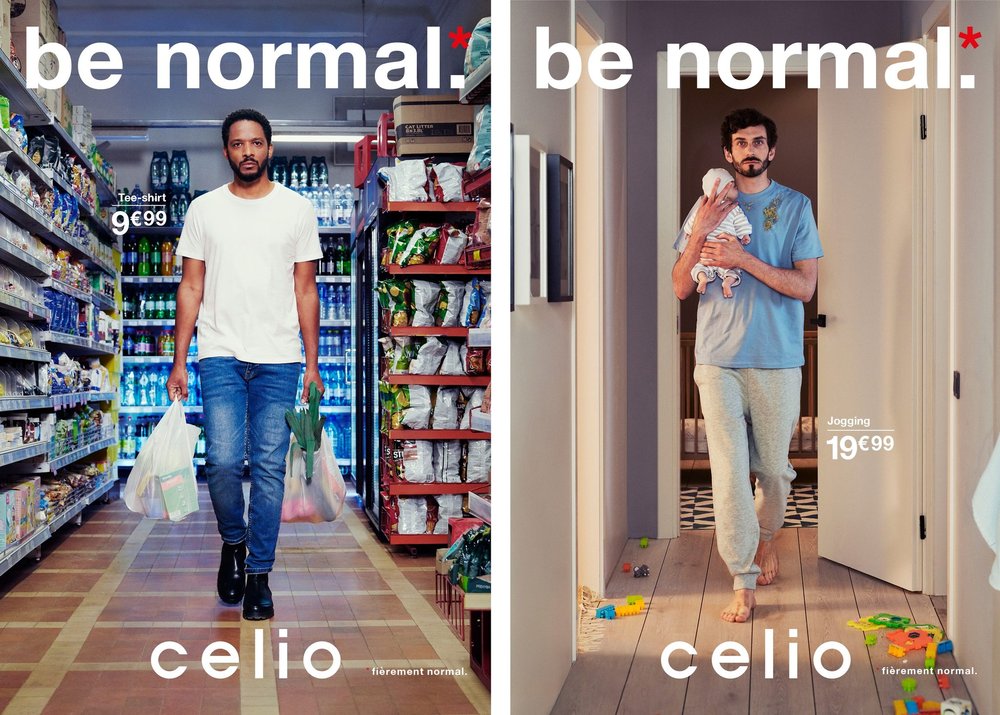

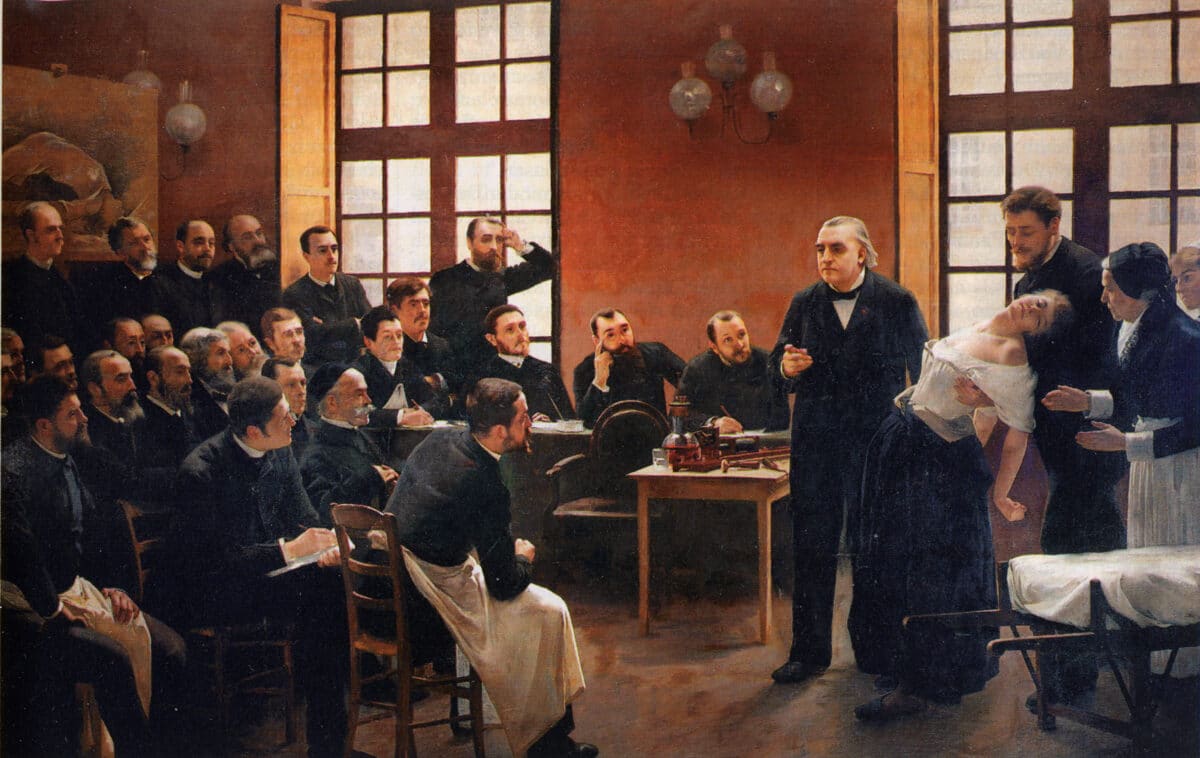

Il y a quelques mots qui déclenchent en moi une alerte mentale dès que je les lis ou les entends : parmi ces mots, « féminin » (comme je l’explique dans Pourquoi je ne dis pas : leadership féminin) ou encore « normal ». Vous m’entendrez très rarement le dire et vous verrez certainement mes sourcils se froncer si […]